Iconada.tv 愛墾 網

文化有根 創意是伴 Bridging Creativity

[愛墾研創] 沈從文的文創精神

沈從文先生的創造精神,體現在他一生數度轉向、卻始終不離「創造」本質的生命軌跡之中。無論是在文學還是學術領域,他都不是順勢而為的人,而是在限制與困境中,另闢新路,為中國文化留下不可替代的成果。

一、從生命經驗出發的文學創造

沈從文的文學創作,並非源自學院訓練,而是深植於其個人生命經驗之中。湘西邊地的山川、人情、風俗,構成了他最原初、也最重要的創作資源。《邊城》之所以成為現代文學經典,並不在於宏大的敘事或激烈的衝突,而在於他以極其節制、純淨的語言,描繪一種幾近消逝的中國人性圖景——善良、含蓄、與自然和諧共生。…

ContinueAdded by Dramedy on January 8, 2026 at 9:41am — No Comments

[愛墾研創]天才雷普利:聰明人在洞穴裏

安東尼.明格拉(Anthony Minghella)執導的《The Talented Mr. Ripley》(天才雷普利 1999),表面上是一部犯罪心理驚悚片,實則是一則關於身份、階級、慾望與模仿的現代寓言。

影片以優雅而冷靜的敘事節奏,描繪主角湯姆.雷普利如何在對他人生活的凝視與模仿中,逐步完成一場看似成功、實則空洞的自我生成。

註:《The Talented Mr. Ripley》中文譯名通常為《天才雷普利》(台灣、中國大陸),港譯為《心計》。這是一個關於湯姆·雷普利(Tom…

Added by Dramedy on December 7, 2025 at 4:30pm — No Comments

[愛墾研創] 《天才雷普利》模仿、歷史與空洞的生成

下文以政治心理分析文本/現代寓言的方式書寫,使用結構性角色(A、L、M、T),將電影《天才雷普利》(The Talented Ripley,1999,Anthony Minghella執導)的心理與敘事邏

一、前言:當歷史成為可模仿的對象…

ContinueAdded by Dramedy on December 7, 2025 at 3:00pm — No Comments

李曉愚《詩經·終風》:願你打噴嚏

漢語真是奇妙,我們稱仇人、死對頭為冤家,掉轉身來,管情人愛侶也叫冤家。英文中對愛慕之人的稱謂雖多,如baby(寶貝)、sweetheart(甜心)、honey(蜜糖)等等,不過道出愛情的甜蜜,遠不及中文的「冤家」二字來得有味。「不是冤家不聚頭」,男女相愛雖有纏綿繾綣的幸福時刻,但也要經歷黯然銷魂的離別之痛,廢寢忘食的相思之苦;要承受拌嘴時的柔腸寸斷,誤會時的愁腸百結,乃至負心時的刻骨深怨。佛說原來怨是親,那個讓我們似恨實愛,雖帶來無窮煩惱又舍不下撇不開的人,不是「冤家」又是什麼?《詩經》中有一首名為《終風》的詩,就生動地刻畫了一個女子對丈夫又怨又戀愛恨交織的心緒。…

Added by Dramedy on August 1, 2025 at 4:11pm — No Comments

趙學清《說文解字》傳遞的文化密碼 5

漢代的統治思想是儒家,所謂「罷黜百家,獨尊儒術」。漢初通行的經學讀本是所謂「今文經」。秦始皇「焚書坑儒」後,大批儒生隱遁,天下圖書除了法家與一些方術類書籍等,其他大多被焚毀,敢有私藏圖書的會被處死。到了漢朝初年,漢惠帝廢除「挾書之律」,漢文帝和漢景帝則以重賞鼓勵民間向朝廷獻書。當時漢代搜求圖書主要有兩個來源,一是靠口耳相傳,二是輾轉得到的古本。關於口耳相傳,古人讀書特別重視背誦,所以很多人能記住不少古書文本,這些書在秦始皇時有用戰國文字記錄的,也有用小篆或秦隸記錄的。到了漢隸,更加簡便和符號化。如《尚書》的今文本就是秦博士伏生所傳,據說是晁錯受朝廷派遣前去濟南記錄得來。這樣記錄下來的《尚書》自然是隸書的本子,這樣得來的經書就是今文經典,傳授這些經書的人被稱為「今文學派」。古文經書則大多是在此前焚書時幸存下來的,有的隨葬在墓中,有的藏在牆壁中,等等。其中最有名的是「壁中書」。這些古文經用「蝌蚪文」寫成,其實就是戰國文字。這樣得來的經書就是古文經,研究並傳授這些經書的人被稱為「古文經學」。

在漢代,今文經學佔據主流,古文經學沒什麼影響,但古文經學家劉歆等上書朝廷要求在朝…

ContinueAdded by Dramedy on July 18, 2025 at 12:30am — No Comments

趙學清《說文解字》傳遞的文化密碼 4

從許慎發現漢字的系統性至今已經快兩千年了。認識到漢字的系統性是極為重要的,這對於漢字教學、漢字研究以及漢字的信息化處理都有極為重要的指導作用。

漢字與漢語密不可分

從清末至近代時期,還出現了廢除漢字、改用拼音文字的「切音字運動」。從時代背景來說,自鴉片戰爭後,中國逐步淪為半殖民地半封建社會,進入積弱積貧時代。很多愛國志士都在尋找救國之路,其中就有一些學者將落後的原因歸結到漢字上,進而要求廢除漢字,改用切音字即字母文字。錢玄同、魯迅都有類似的言論。還有一些學者反對這種觀點,章太炎於1908年發表了《駁中國改用萬國新語說》,反對要求廢除漢字使用萬國新語(世界語)的主張。自清末民國開始,切音字運動一直延續到現代。1949年中華人民共和國成立後,大家才逐漸認識到,漢字無法改成拼音文字。…

ContinueAdded by Dramedy on July 17, 2025 at 1:30pm — No Comments

趙學清《說文解字》傳遞的文化密碼 3

如「光、赤、尉、煎」等字,今天一般人幾乎不知道這幾個字其實都包含「火」的偏旁,但在小篆中我們卻可以看到。小篆「光」字的構形是「人」上有「火」,表示手舉火把,代表光明。《說文·火部》:「光,明也。從火在人上,光明意也。」《說文·赤部》:「赤,南方色也。從大,從火。」小篆「赤」字從大從火會意,表示大火那種紅彤彤的顏色。小篆「尉」字是熨斗的本字。邵瑛《群經正字》:「今俗又加火作熨。」《說文·火部》:「尉,從上案下也。從(見圖1),又持火,以尉申繒也。」大意是,「尉」是從上面按壓下面,從「(見圖1)」(平),「又」(手)裡拿著「火」,表示用火來按壓、伸展絲帛。小篆「煎」字是形聲字,「火」在下,為義符。《說文·火部》:「煎,熬也。從火,前聲。」…

Added by Dramedy on June 29, 2025 at 3:30am — No Comments

趙學清《說文解字》傳遞的文化密碼 2

漢字是表意性質的文字

世界上的文字可以分為兩大體系。根據費爾迪南·德·索緒爾(Ferdinand de Saussure)在《普通語言學教程》中的說法,世界上的文字只能劃分為表音體系和表意體系兩種。英文和漢字在文字性質上是不同的,英文屬於表音文字,漢字屬於表意文字。用通俗的話說,英文是「聽」的文字,漢字是「看」的文字。兩大文字體系的劃分是從文字記錄語言的本質出發的。任何文字都在記錄語言,都有形音義,不過文字的音義是從語言中接受下來的,而唯獨形體是文字獨有的。文字就是用形體來記錄音義。人類的有聲語言有音和義兩個要素,文字只能從中選擇一個要素作為構形依據,即文字形體直接顯示的信息或者是語義,或者是語音。兩種文字體系的劃分正是基於文字構形的依據來確定的。…

ContinueAdded by Dramedy on June 24, 2025 at 2:30pm — No Comments

趙學清《說文解字》傳遞的文化密碼 1

漢字是中華文化的基石,是世界上唯一歷經數千年沒有中斷的表意性文字。漢字書寫著中華民族的悠久歷史,記載著燦爛的中華文化,漢字與漢字文化本身也是中華文化的核心內容之一。漢字文化,厥功甚偉。在漢字產生的傳說與神話故事中,「倉頡造字」說影響甚廣,傳說中的倉頡「重瞳四目」,他造字時「天雨粟,鬼夜哭」。對於古人來說,漢字誕生的傳說可謂驚天動地。…

ContinueAdded by Dramedy on June 18, 2025 at 1:30am — No Comments

金輝:「寺」的由來

杭州是一座美麗的城市,那裡有著名的西湖。西湖之美恰如蘇軾所言:「欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜。」在西子湖畔,有一座被譽為江南禪宗「五山」之一的靈隱寺,為湖光山色添加魅力,吸引著八方游客。

靈隱寺,又名雲林寺,位於西湖以西,背靠北高峰,面朝飛來峰,深山古寺,林木聳秀,雲煙萬狀。靈隱寺始建於東晉咸和元年(326年)。清康熙二十八年(1689年),康熙南巡時,賜名「雲林禪寺」。…

ContinueAdded by Dramedy on June 8, 2025 at 1:00am — No Comments

[東漢] 劉熙《釋名》上

《釋名》是東漢劉熙(或又作劉熹)撰寫的一部訓詁專著,以探求詞源為主要目的,以聲訓為主要手段,是漢語中第一部解釋事物命名緣由的專書[1]:382。全書共8卷27篇。

明朝郎奎金在將《釋名》和《爾雅》《小爾雅》《廣雅》《埤雅》編在一起統名之《五雅》時,為名稱的諧調一致而改稱《釋名》為《逸雅》…

Added by Dramedy on November 7, 2024 at 8:00pm — No Comments

徐豔·讓漢字活潑潑地長在兒童心裡 下

同時,還融合了「文學閱讀與創意表達」的學習:通過模仿、表演朗讀幾種動物的對話,讓孩子感受童話文學語言和形象的獨特魅力,在情境朗讀中自然而然地結合生字詞的學習。此外,還融合了「思辨性閱讀與表達」的學習:請孩子們幫小馬「動腦筋」想一想,為什麼老牛和松鼠的說法完全相反?啟發學生通過朗讀、比較、分析,發現答案。

最後,結合課文語句「原來河水既不像老牛說的那樣淺,也不像松鼠說的那樣深。」,扣住生字「既」的學習,引導孩子進一步分析比較,水到渠成地認識並說出了「小馬的個子既不像老牛那麼高,也不像松鼠那麼矮」。…

Added by Dramedy on September 20, 2024 at 2:30am — No Comments

徐豔·讓漢字活潑潑地長在兒童心裡 中

漢字古老而青春的活力密碼是什麼?

漢字的構造機制是「觀物取象、立象盡意」,漢字「字音像物之聲,字形像物之形」,每個漢字通過音、形的組合,激發聯想,生發出無窮無盡的義。漢字可以用簡單明了的形象來表達抽象深奧的意思。比如「才」字,像草木初生的樣子。初生的草木雖然還不顯眼,微小、柔弱,可是卻蘊含著無窮的生命力和發展的可能性。草木如此,人也一樣。無論草木還是人,要真正成才,還需要條件。「才」也表示在某種條件或結果的情況下就會怎樣,比如:「我們只有呵護人才,才能讓人才發揮出更大的作用。」漢字可以用一種形象來反映出多種不同事物最本質的聯系。…

ContinueAdded by Dramedy on August 9, 2024 at 9:00pm — No Comments

徐豔·讓漢字活潑潑地長在兒童心裡 上

中國教育部頒布的《義務教育語文課程標准(2022年版)》(以下簡稱「新課標」)圍繞立德樹人根本任務提出了語文課程培養的核心素養——文化自信、語言運用、思維能力和審美創造四個方面,具體化為四個方面——識字與寫字、閱讀與鑑賞、表達與交流、梳理與探究,又按照課程內容整合的程度從三個層面提出了六個學習任務群——語言文字積累與梳理、實用性閱讀與交流、文學閱讀與創意表達、思辨性閱讀與表達、整本書閱讀、跨學科學習。

小學語文教學需要找准支點。我們圍繞「發現漢字」開展十多年的實踐和研究,事實證明:全面提升語文教師的漢字素養,重視並發揮好漢字在語文學習中的支點作用,正是高質量、輕負擔地實現語文課程目標的一條綠色路徑。

漢字是中華優秀傳統文化的載體…

ContinueAdded by Dramedy on July 23, 2024 at 6:30am — No Comments

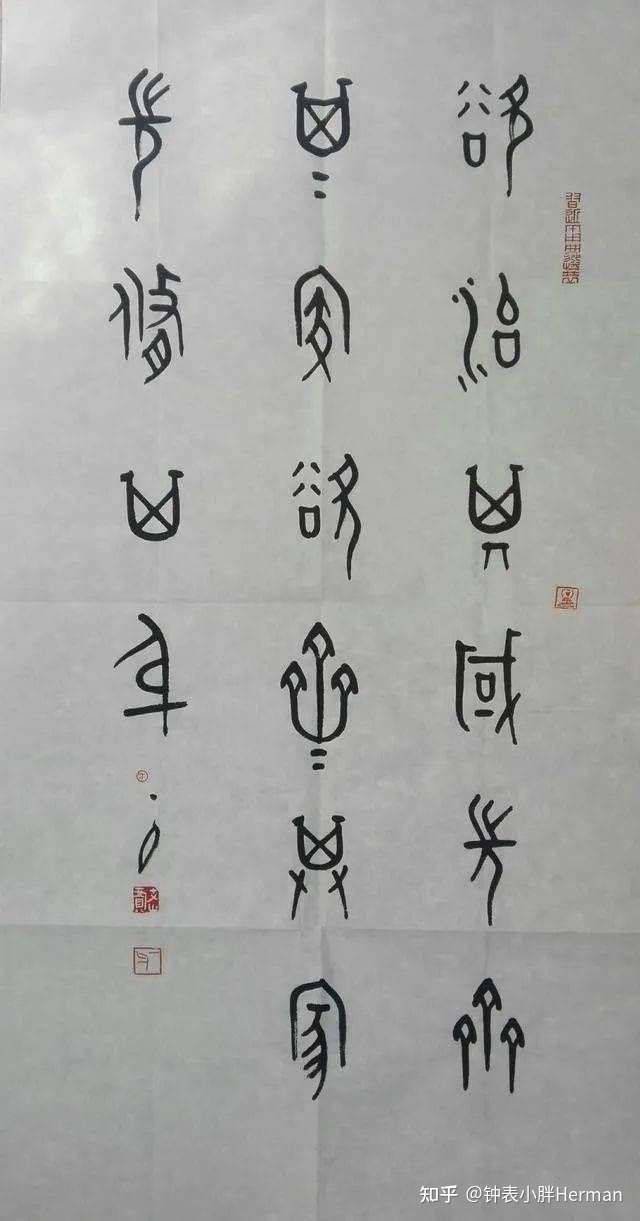

钟表小胖Herman·钟鼎文为何叫金文

钟鼎文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文。 商周是青铜器时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

所谓青铜,就是铜和锡的合金。但是,钟鼎文还有一个名称家金文,那么,金文这个名称是如何来的呢?…

ContinueAdded by Dramedy on December 22, 2023 at 5:00pm — No Comments

曾長生·洪天宇的野性思維與空間意識 下

【後現代的空間意識型態】

洪天宇的「空白風景」是以台灣地區的風景為主要圖像,討論的議題繞著提醒人類對大自然的破壞和對環境的關懷,作品中留白的部分,指涉沒有生命的人工物、無機物;到了「大悲宴」,藝術家延續著對生態的保護,繼而轉進到對生命的關懷和對人類的無情提出控訴,作品留白的部分,則由原本的刻意表達、強烈訴求,最終成為藝術風格的確定。留白,由「空白風景」到「大悲宴」,訴求內涵不同,時間的累積,成為藝術家創作風格的呈現。…

ContinueAdded by Dramedy on November 11, 2023 at 11:00am — No Comments

曾長生·洪天宇的野性思維與空間意識 上

洪天宇曾花了很長一段時間,以攝影和寫生記錄台灣的山野林相,並用畫筆細密的為台灣曾有的林相留下美麗的容顏。在洪天宇的創作中,可簡單的劃分為兩種風格,2007年之前,以風景畫為主,包括「純風景」和「空白風景」兩個主題;2007年之後,則是「大悲宴」。「純風景」比較像是一種田野調查,以他自己的所見和前人的文字紀錄訴說台灣山林數百年來的故事;「空白風景」則有他強烈的意見,反對人類對大自然的戕害;「大悲宴」則站在萬物之前,向人的存在本身提出最嚴厲的質疑。最近他帶給微風的「空白風景」,則似乎具有些許默然的無言抗議,在幽然中浮現著一絲無奈感。

【洪天宇的野性思維】

李維史托的野性思維(savage…

Added by Dramedy on November 9, 2023 at 1:22pm — No Comments

高英哲·子非魚焉知魚樂?從動物行為淺談心智運作與人性獸性

戰國時代莊子和惠施有過一次著名的魚樂之辯,辯論河中的鯈魚是否快樂?以及雙方怎麼知道魚是否快樂?到底魚會不會感到快樂?其他動物是否也有喜怒哀樂等情緒與心智功能?孟子曰「人之異於禽獸者,幾稀」;但也有人認為「人是萬物之靈」。

毫無疑問的人類擁有複雜的心智與認知功能,包含了意識、思考、推理、知覺、感覺、學習與記憶等等面向。但這些心智功能是否為人類所獨有?動物們又擁有哪些心智功能呢?在這個演講中,會先簡介這些「心智功能」,再透過一系列的動物行為,從不同的認知功能來說明動物的心智功能,試圖從這些動物的例子提供一些瞭解動物心智運作的線索。看看別人想想自己,雖然子非「魚」,但亦有可能知其樂。…

Added by Dramedy on October 31, 2023 at 4:30pm — No Comments

何幸真〈明代的建文朝歷史記憶〉緒論(15)

本研究也嘗試透過文字記載,探究明人對建文朝歷史記憶的「體驗」層面。唐宋以降的文人,便常藉宦遊、貶謫和旅行等方式,遊覽各地名勝古蹟,瞭解其風土人情與歷史文化,從而感受地方歷史記憶的召喚,並將此種體驗化作詩文記錄下來。中國傳統文學中的詠史詩、懷古詩、登臨詩,以及描述造訪古蹟經歷的遊記,都反映了文人對過去的歷史認知和想像。63

而由此又可延伸出另一個議題──地景。文化地理學認為,地景本身就是一套具有象徵意涵的表意系統,顯示社會據以組織的價值和意識形態,而後者又將透過地景的支持而延續。64地方官紳在他們所認知的「歷史現場」,修建墓祠、樹立碑誌,便構成了蘊含象徵意涵和歷史記憶的紀念地景。建文朝歷史記憶亦是如此,其於地方上的形塑與發展,實得益於地方官員、在地庶民耆舊和文人的參與:65建文殉臣祠墓的建立與維修,…

Added by Dramedy on May 31, 2023 at 4:00pm — No Comments

何幸真〈明代的建文朝歷史記憶〉緒論(14)

比起傳記類文本,筆記類文本在口傳記憶文字化的過程中,扮演了更重要的角色。筆記沒有特定的體裁,其隨手記錄、隨意書寫的性質,使其內容包羅萬象,無論是正式的史事考據、非正式的軼聞傳述,甚至對官方檔案文獻的抄錄,都可透過筆記留下記錄、進行流通。尤其是天順到正德年間的筆記著作,記錄了不少與建文朝或靖難史事相關的軼聞、傳說和評論,對於瞭解正德朝以前民間的相關歷史記憶,有很大的幫助。如《野記》一書記載的就是正德以前的民間傳聞,當中有不少涉及建文朝歷史的內容,反映了當時人們對相關史事的認知或想像,該書更因為作為相關文本較早出者,又出自名士手筆,而對後世記憶影響深遠。在往後的階段,筆記的重要性雖逐漸被體例嚴謹的史籍作品取代,但其記錄軼聞傳說的功能始終不減,其內容可能隨著文本的傳播而深入人心,進而被史籍作者所引用,使其影響力得以持續和擴大。此外,明人對筆記書寫的愛好一直持續到明末,故仍不能忽視其於研究上的價值。…

ContinueAdded by Dramedy on May 24, 2023 at 6:00pm — No Comments

愛墾網 是文化創意人的窩;自2009年7月以來,一直在挺文化創意人和他們的創作、珍藏。As home to the cultural creative community, iconada.tv supports creators since July, 2009.

Latest Activity

Videos

-

鬼王大士爷

Added by engelbert@angku张文杰 0 Comments 84 Promotions

Blog Posts

陳明發:文創的文化要素

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 21, 2021 at 11:00pm 7 Comments 70 Promotions

《愛懇網》17週年(2009-2026)誠意禮贈

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 18, 2021 at 5:30pm 18 Comments 79 Promotions

柳敬亭說書

Posted by Host Studio on May 14, 2017 at 4:30pm 11 Comments 55 Promotions

Good and Fond Memories - Dedicated to all those born in 1940's, 1950's & 1960's

Posted by 用心涼Coooool on July 7, 2012 at 6:30pm 39 Comments 59 Promotions

愛墾雲端藝廊: 戀戀·文物館

Posted by 就是冷門 on August 24, 2013 at 10:00pm 87 Comments 86 Promotions

愛墾網特寫·新冠肺炎:人文景觀

Posted by 罗刹蜃楼 on April 6, 2020 at 11:30pm 40 Comments 69 Promotions

陳明發《2019新冠肺炎 觀察紀事》

Posted by 葉子正绿 on April 2, 2020 at 5:00pm 77 Comments 75 Promotions

《愛墾雲端藝廊》~~味蕾主題館

Posted by Rajang 左岸 on August 26, 2013 at 8:30am 29 Comments 67 Promotions

社會企業的定義

Posted by 來自沙巴的沙邦 on November 4, 2015 at 7:30pm 3 Comments 82 Promotions

Creative Industries Policy in Malaysia

Posted by Dokusō-tekina aidea on January 5, 2016 at 9:00pm 35 Comments 79 Promotions

© 2026 Created by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab.

Powered by

![]()