Iconada.tv 愛墾 網

文化有根 創意是伴 Bridging Creativity

LITERATURE & LEARNING : Embracing AI for Creativity

地方文化營銷 0.3:閱讀+出版文創:

動人口號:

口號也給予人們動力與新鮮點子,

它是簡短的一句話,包含一個地方整體的愿景。

LITERATURE 文化特區

PARK: The Cultural & Creative Hub

Tags:

Albums: 地方文化營銷

Comment

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? 2 hours ago

-

愛墾APP:文化、文史、文創與人工智能~~文化、文史與文創在與人工智能(AI)結合時,展現出深刻的轉變和多層次的互動關係。AI不僅在技術層面為三者提供了工具,也在理念、實踐和社會影響層面,改變了它們的內涵和外延——

文化與AI的關係:語境與賦能AI的介入:文化的擴展與重塑

語境建構:AI技術幫助分析文化語境。例如,通過自然語言處理(NLP),AI能夠解讀文化文本、方言和語料,從而構建跨語言和跨文化的對話環境。

文化歸檔與保護:AI應用於文化遺產的數字化(如3D建模、圖像修復和語言翻譯),幫助瀕危文化實現保存和傳播。

文化演變的加速:生成式AI(如ChatGPT或DALL-E)通過創作文學、藝術和音樂等形式,直接參與文化內容的生產,加速文化變遷的節奏。

AI對文化的挑戰

文化同質化:AI技術容易推動全球化背景下的文化趨同,例如通過算法推薦主流文化內容,可能忽視小眾或地方性文化。

文化權威性:AI生成的內容(如虛構的神話故事或歷史)可能引發對文化真實性的質疑。

倫理爭議:如何在AI技術開發和應用中平衡普世倫理與特定文化價值,是文化學者和技術界必須應對的難題。

文史與AI的關係:解析與賦新

AI在文史領域的應用

文本分析與模式識別:AI可以快速處理海量歷史文獻,提取事件脈絡、人物關係和思想發展。例如,通過圖靈模型識別文學中的主題模式或作者風格。

歷史復原與敘事補充:AI圖像修復技術復原破損文物和藝術品;同時,AI模型可以生成基於現有數據的歷史補全敘事。

知識圖譜與跨學科整合:AI構建的知識圖譜能夠連接文史研究中的分散數據,幫助發現隱藏的歷史關聯。

AI對文史的挑戰

歷史客觀性問題:AI生成的歷史敘述是否能完全忠實於文獻依據,抑或包含算法和數據偏見?

文史研究者的角色轉變:隨著AI承擔基礎分析任務,學者的價值從「記述者」轉向「解釋者」與「策展者」,強調思辨與創造性。

時間性的衝突:AI對文史材料的即時處理與歷史學的長期視角可能在節奏上產生矛盾。

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? 14 hours ago

-

文創與AI的關係

創新與實踐:AI助力文創的方式:創意生成:AI在視覺設計、音樂創作和敘事編排等方面能生成新穎的作品。例如,DALL-E生成藝術畫作,ChatGPT編寫小說或劇本。個性化體驗:AI根據用戶數據定制文創產品和服務,如虛擬博物館導覽、沉浸式演出、交互式故事等。

高效生產:AI通過自動化設計和優化流程(如市場分析、受眾預測),提升文創項目的經濟效率和市場精准度。

跨媒介融合:AI可以實現多模態創作,將文字、圖像、聲音等多種媒介融合,拓展文創的表現形式。

AI對文創的挑戰:原創性與版權問題:AI生成內容的原創性如何定義?它是否侵犯了現有作品的知識產權?

創意依賴風險:文創領域如果過度依賴AI生成,將削弱人類的想像力和審美能力,可能導致「形式大於內容」的傾向。

經濟分配問題:AI在文創生產中的主導地位可能導致內容創作者的角色被邊緣化,從而引發勞動市場的分配不公。

AI與文化、文史、文創三者之間的整體關係

AI作為「媒介」與「合作者」:AI不僅是三者的工具,也在逐步成為合作者,參與文化、文史和文創的生產過程。例如,AI既可以幫助研究文化的歷史根基,也能夠以生成式創作為文化創造新的表達。

AI賦能「共創」與「傳播」:AI促進了跨文化、跨代際的「共創」模式。例如,文史研究中通過AI找到過去與當代的隱性關聯;文創實踐中讓文化資源以現代方式傳播。傳播層面,AI優化內容分發方式,幫助文化與文創產品到達全球不同受眾。

AI推動「反思」與「重塑」:AI的介入引發了對文化和文史本質的反思。它模糊了「人類原創性」與「技術生成性」的邊界,促使人類重新定義文化、文史和文創的核心價值。

提高AI與文化、文史、文創結合質量的建議

技術與人文深度融合:AI開發需要融入更多人文社會學知識,避免算法工具化對文化與歷史的割裂性影響。

強化地方性與多樣性:鼓勵AI在處理文化與文創資源時關注地方特色與文化多樣性,避免趨同化的內容生產。

建立倫理與法律規范:針對文史研究和文創生成的原創性、版權和數據偏見問題,建立明確的法律框架與倫理准則。

提升公眾數字素養:通過教育和培訓,幫助文化、文史、文創領域從業者掌握AI工具,避免技術鴻溝。

倡導跨學科合作:文化學者、歷史學者、AI工程師和設計師應建立跨學科交流機制,共同推進文化與技術的協同創新。總結:AI正以深刻而多維的方式,參與到文化、文史與文創三者的實踐中。它帶來新機遇的同時,也伴隨挑戰。只有通過技術與人文的深度融合、倫理反思與實踐創新,才能真正實現三者在AI時代的繁榮與發展。

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on December 22, 2024 at 9:27am

-

中國2024年流行語和網絡迷因:偷感

引申含義:「偷感」,從字面意思理解,就是像小偷一樣「偷偷摸摸、畏畏縮縮、瞻前顧後」,進而被年輕網友用來描述一種心理狀態,即在工作和生活中謹慎小心,不希望被人關注,只想默默把事做好、達成目的。社會評價:相比「偷」的貶義色彩,「偷感」更接近中性,既是事先不張揚默默成事,也是因在意他人目光和議論而試圖「隱身」。(百度百科)

草台班子

世界是個草台班子可縮寫為苔,是2023年中國流行語和網絡迷因,有時「草台班子」前會冠以大型 (似乎受到了大咕咕咕雞的影響) 或巨大。「草台班子」一詞源自中國傳統戲劇,原意指鬆散拼湊、粗制濫造的劇場和劇團,後來泛指組織渙散和業務不精。該迷因源自2023年5月19日新浪微博作家河森堡發表的微博,稱世界並不像他曾經認為的一樣井然有序,在光鮮亮麗的表面下是「各種糊塗混子」在「耍猴戲」。似乎反映了曾經篤信精英主義和權威主義的人群思想的轉變。

(Source: https://yylives.cc)

截至2024年11月,該迷因仍在被大量使用。(維基百科)

愛墾評註:跟緊中華圈,與中國同步,在流行文化上,洞察民心所向的熱點,發揮南海一家的情動共振。

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on December 19, 2024 at 9:14pm

-

班味

網絡流行語,出自熱搜上一個叫做「一旦上過班,你的氣質就變了」的詞條,指當代職場人一種常見的生活狀態:素面朝天,精神渙散,衣著寬鬆,眼中充滿疲憊。引申含義

上班工作後,由於任務繁重、條件艱苦、關係複雜等,人們表現出眼神疲憊、面容憔悴、不修邊幅等狀態。這種狀態即「班味」。「班味」的走紅源自網文《一旦上過班,你的氣質就會改變了》:「只要上過班,就會沾染上了班味,再也去不掉了。那種上過班的疲憊氣質,真的是模仿不出來的。」網友熱議「班味」,既分享自己的「班味」表現,也分享告別「班味」、平衡工作和生活的種種努力,如旅游、休假、社交、文娛等。「去除班味」「洗掉班味」等說法因此也廣為傳播。

有網友自嘲,即便上班打扮再精致,也擋不住渾身散發出的疲憊之感,實在是太扎心了。

社會影響:2024年12月2日,入選2024年十大流行語。2024年12月12日,入選2024年度「十大網絡流行語」榜單。(百度百科)

那咋了

網絡流行詞,通常用於表達一種不解、質疑的態度。意味著對之前提到的內容,持有一定的保留意見或疑問,希望對方能夠進一步解釋或澄清。引申含義

這個詞如今在網絡上多被用來表達對試圖質疑、批評、說教、誹謗自己的人的不屑。同時也被網友們戲稱為一種「不在乎」的人生態度。

引用示例

比如有人對你說「你穿這個不好看,下次別穿了」時,就可以用「那咋了」進行回覆。

社會影響

2024年12月12日,入選2024年度「十大網絡流行語」榜單。(百度百科)

搞抽象

「搞抽象」具備反常規、反規則、注重個性表達的特點,使用者傾向於用荒誕的、戲謔的、非線性的方式來表達情緒或者信息,可以有效地釋放情緒、緩解壓力、促進社交破冰。2024年12月,「搞抽象」入選《語言文字週報》部正式發佈的2024年度「十大網絡流行語」榜單。

詞語來源

「搞抽象」一詞源於某游戲主播的口頭禪:「真是太抽象了!

「搞抽象」主要有兩種具體的方式: 一是一本正經地胡說八道,即廢話文學; 二是「抖機靈」,即通過援引當下的娛樂熱點或娛樂事件,利用詞語本身的多義性以及表達的含混性,產生一個出人意料但又似乎在情理之內的答案。如:「人生的陰影太多了……嘿嘿嘿,好涼快。

社會影響

2024年12月,「搞抽象」入選《語言文字週報》部正式發佈的2024年度「十大網絡流行語」榜單。

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on December 19, 2024 at 9:05am

-

破防

網絡流行語,是破除防御的簡稱。原指在遊戲中突破了對方的防御,使對方失去防御能力。現指因遇到一些事或看到一些信息後情感上受到很大衝擊,內心深處被觸動,心理防線被突破 。

據2021年12月13日百度指數顯示,「破防」的整體日均搜索指數值為1360、移動日均搜索指數值為1096、最高峰值為4553(2021年7月2日) 。(百度)

模因

(英語:meme,發音:/miːm/,中國大陸稱為模因,港台稱為迷因),又譯媒因、覓母、米姆、彌、文化基等。目前比較公認的定義,是通過模仿在人與人之間傳播的思想、行為或風格,通常是為了傳達模因所代表的特定現象、主題或意義。這個詞是在1976年,由理查·道金斯在《自私的基因》一書中所創造,將文化傳承的過程,類比成做生物學中的演化繁殖規則(有共同先祖、隨著環境改變進化、優勝劣汰等等)。

模因是承載文化思想、符號或實踐的一個包含甚廣的單位,可以通過包括但不限於宗教、謠言、演講、手勢、新聞、知識、觀念、習慣、習俗甚至口號、諺語、用語、寫作、用字、網絡爆紅事物等儀式,或其他具有模仿主題的可模仿現象。從一個頭腦傳遞到另一個頭腦,近似於學習。這個概念的支持者認為模因是基因的文化類比物,因為模因可以自我複製、變異並對選擇壓力做出反應。

也有提倡者認為,模因是一種病毒現象,它可能通過自然選擇以類似於生物進化的方式進化。模因通過變異、突變、競爭和遺傳的過程來實現這一點,每一個過程都會影響到模因的繁殖力成功。模因通過它們在宿主中產生的行為傳播。繁殖較少的模因可能會滅絕,而其他的可能會存活、傳播,並(無論好壞)突變。複製最有效的模因會獲得更大的成功,有些模因甚至會在對宿主不利的情況下複製得更有效。

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on December 16, 2024 at 10:02am

-

從2024年度流行語中感受時代脈動

據12月2日澎湃新聞報道, 近日,《咬文嚼字》編輯部在滬發布2024年「十大流行語」,「數智化」「智能向善」「未來產業」「city不city」「硬控」「水靈靈地×××」「班味」「松弛感」「銀髮力量」「小孩哥/小孩姐」等10條入選。

每到歲末年終,評選年度流行語都是熱點事件。作為漢字研究權威期刊,《咬文嚼字》編輯部發布的年度流行語較具代表性,總能引發廣泛關注,今年也不例外,值得好好品咂。

比如,站在「數智化」「未來產業」背後的,是科技創新,是戰略性新興產業和未來產業,是能激活科技創新的時代偉力,可見一些流行語本身便是時代的「腳印」。一些流行語還發揮著引領時代步伐的作用,比如,人工智能等新興技術本身是中性的,如使用不當,可能帶來「雙刃劍」效應,而「智能向善」就強調了人工智能等技術發展要「以人為本」,明確劃清應用邊界,從而更好防范「雙刃劍效應」。

「city不city」「硬控」等流行語,則突出一個「新」字,或豐富了漢語詞庫,或拓展了原詞內涵。這些流行語多流行於互聯網,也體現了「互聯網輿論場」的活力和創新力。

「班味」「鬆弛感」看似相互對立,實則是一體兩面。「班味」體現了不少「打工人」的職場焦慮、工作焦慮。近年來,一些勞動者工作壓力大,甚至遭遇強制加班、隱形加班等,「班味」一詞引發了相關群體的強烈共鳴。而「鬆弛感」則更多體現了人們渴望更好地平衡工作與生活的美好期待。這兩個詞一同成為年度流行語,也提示人們要更加重視國人的心理健康,維護好勞動者的合法權益。

如今,中國人口老齡化加速,「銀髮力量」成了社會多個領域不可忽視的力量。如何善待老年人,充分挖掘、用好「銀髮力量」,讓銀髮經濟成為國民經濟新的增長點,正是當前和未來一個時期的相關工作的重點。

光陰何太疾,如白駒過隙。年度流行語如同被「似水流年」打磨後的「鵝卵石」,閃耀著時代光芒。它們雖不能囊括所有時代熱詞,卻較具代表性,能夠從一個側面讓我們對時代發展、對國人的生活狀態有個粗淺的了解與觀照,從而幫助人們「讀懂中國」,感受時代脈動。2024年即將過去,盤點年度流行語也算是一種「年終總結」。回顧過去,保存「時代標本」,也是為了更好地展望未來、堅定前行。(作者:戴先任;來源:工人日報 2024-12-04 原載:新華社)

愛墾評註:跟緊中華圈,與中國同步,在流行文化上,洞察民心所向的熱點,發揮南海一家的情動共振。

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on December 15, 2024 at 12:45am

-

施晨露〈文化觀瀾〉

2024,你玩「抽象」了嗎?你「接」了什麼?

你或許不是「古希臘掌管時尚的神」,但也會用新鮮的熱梗表達態度、記錄生活。又或許,網絡節奏太快,你是從流行語的發佈中,才get了這些梗。

那咋了?鬆弛一點。

12月12日,上海《語言文字週報》部最新發佈2024十大網絡流行語,入選的包括:

偷感(很重)、草台班子/世界是一個巨大的草台班子、班味、那咋了、(就這麼)水靈靈地XX、古希臘掌管XX的神、city/city不city、包XX的/包的、紅溫、搞抽象。

每到年末,盤點流行語、回眸過往一年的「語文面孔」,成為人們回顧一年的標志誌事件之一。

12月2日起,多家中外機構就這麼水靈靈地發佈了年度流行語、關鍵詞。

老牌年度流行語發佈機構——上海《咬文嚼字》雜誌社率先評選出的2024十大流行語為:

數智化、智能向善、未來產業、city不city、硬控、水靈靈地×××、班味、鬆弛感、銀髮力量、小孩哥/小孩姐。

同一天,小紅書綜合社區內用戶筆記、閱讀量和評論互動等指標,發佈了2024年度關鍵詞——「抽象」。

「玩抽象」正從小眾文化演變成一種生活態度和處事方式,越來越多人在面對意外和困境時選擇以輕鬆、反轉的方式「一笑而過」。2024年在小紅書與「抽象」相關的筆記超過1000萬條。

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on December 14, 2024 at 10:03am

-

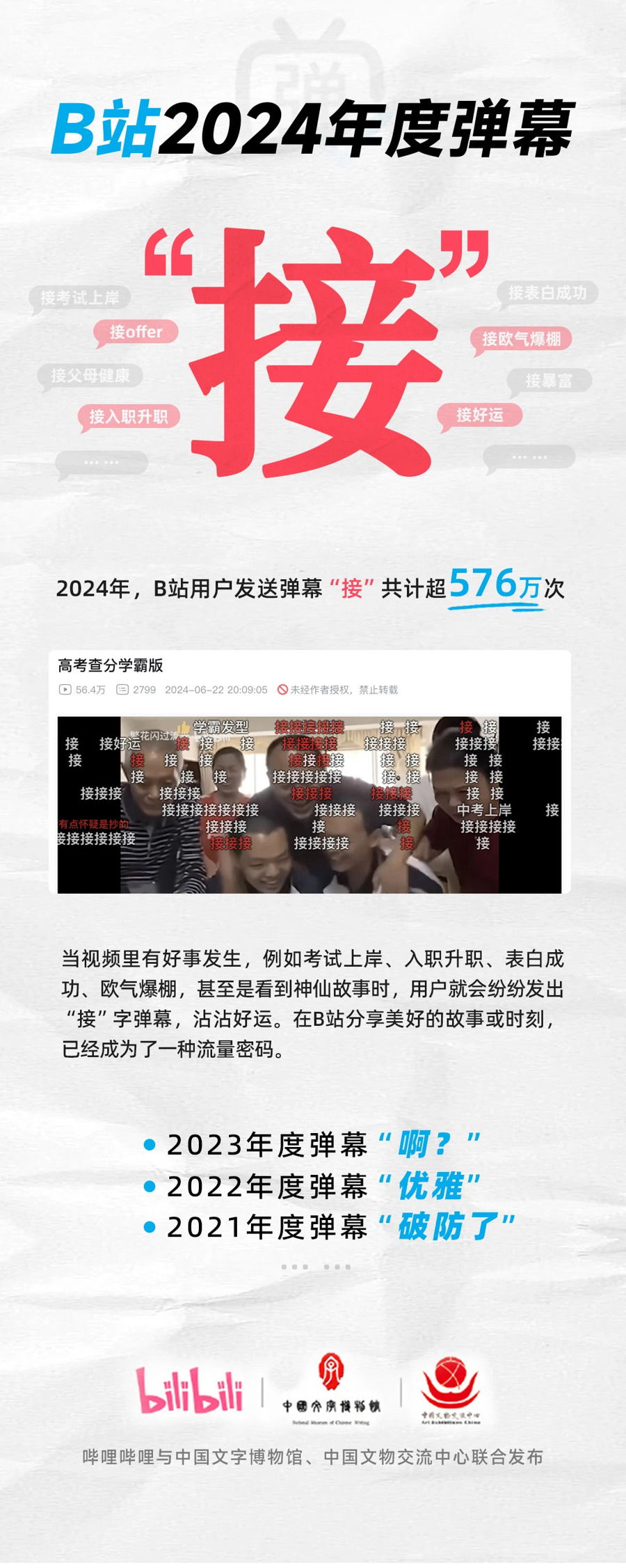

本週,嗶哩嗶哩(B站)與中國文物交流中心、中國文字博物館聯合發佈的2024年度彈幕為「接」。2024年,B站用戶累計發送「接」超576萬次。

什麼是「接」?年輕人用來指代迎接美好的事物,例如考試上岸、入職升職、表白成功、歐氣爆棚,都可以發出「接」字彈幕,沾沾好運。

一方面,「接」字除了蘊含著普通意義上的恭喜,還有「把這件好事接到我身上」這一層意思;另一方面,「接」字的適用范圍更廣,寵物平安長壽、父母身體健康、財運滾滾來這些好事都可以用「接」來回應。

要說哪個年度詞最「戳心」,要數英國牛津大學出版社選出的2024年度詞——

「腦腐」(brain rot)。

「腦腐」的字面意思是「大腦腐化」或「大腦遲鈍」,形容因過度沉迷於低質量網絡內容而導致的精神疲憊或智力退化。

據說這一詞匯的起源可以追溯至1854年首次出現在梭羅的經典著作《瓦爾登湖》中。當時,梭羅批判社會對復雜思想的貶低,並寫道:「當英國努力治愈馬鈴薯腐爛時,難道沒有人想治愈那更加普遍且致命的『腦腐』嗎?」

牛津大學出版社專家發現,2023年至2024年期間,「腦腐」一詞的使用頻率增加了230%,尤其在短視頻平台上,#BrainRot的標簽已被使用超過50萬次,許多相關視頻戲謔地呈現了年輕人的自嘲。牛津大學出版社認為,這個詞的高頻使用反映了人們對大量攝入低質量網絡內容,尤其是社交媒體內容所產生影響的擔憂。

在社交媒體、短視頻平台和信息過載的影響下,全世界人們的注意力和認知能力都面臨挑戰。牛津語言部門總裁卡斯珀·格拉思沃爾表示,回顧過去20年的牛津年度詞匯,可以看到社會對虛擬生活的日益關注,以及互聯網文化如何逐漸滲透到日常生活和語言中。「腦腐」反映了虛擬生活的一個潛在危險,這似乎是人類與科技文化對話的一個必然章節。(原載:12.12.2024 https://www.shobserver.com)

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on September 9, 2024 at 12:01pm

-

爱垦APP:史蒂格勒技术哲学教育 2

爱垦網之前在讨论意念科学时,曾提到机械人真的和斯蒂格勒(Bernard Stiegler [1952 – 2020] )的技术哲学结合,对传统教育将造成不小的的冲击。接下来,我们要谈谈它的机会又是什么?

个性化教育的实现:AI使个性化教育成为可能,能够为每个学生量身定制学习计划、提供即时反馈、分析学习风格和需求。这种教育模式可以满足不同学生的学习节奏、兴趣和潜力,突破传统的“一刀切”教学模式。

AI可以根据学生的学习轨迹,识别出他们的优势和薄弱点,从而精准地提供针对性的课程和资源,提升学习效率和学习体验。自主学习能力的增强:学生在AI的辅助下,可以更加自主地规划学习路径,培养终身学习的能力。

跨学科与系统思维:AI技术的发展为跨学科教育提供了新的可能性。通过整合量子物理、心理学、认知科学和技术哲学,教育可以更全面地培养学生的系统思维,帮助他们在复杂世界中发现问题、解决问题。

通过AI分析不同学科的关联,教育系统可以帮助学生跨学科学习,知识整合变得可能,综合性思维得以培养,从而打破传统学科壁垒。

AI辅助下的教育可以帮助学生理解复杂的全球性问题(如气候变化、社会不平等等),并通过技术哲学和系统思维训练,找到解决这些问题的方法。

创造力与协作能力的培养:AI和自动化能够替代许多重复性任务,这反而为教育提供了更加专注于创造力与协作能力培养的机会。未来工作需要更高水平的创造力和人际协作,这些都是AI无法完全替代的技能。AI可以帮助学生完成大量繁琐的工作,腾出时间进行创意和创新活动。教育的重点将从知识的积累转向创造力的培养。

通过虚拟学习平台和AI支持的协作工具,学生可以与全球的同龄人互动,跨文化、跨学科地学习与协作,提升全球视野和团队协作能力。

伦理与技术反思教育的机会:AI和技术的迅速发展需要学生具备深刻的伦理反思能力。未来的教育可以通过引入技术哲学、量子伦理等新兴学科,帮助学生理解技术的复杂性以及它对社会和人类的影响。教育可以专门设立关于技术伦理的课程,培养学生对AI、量子计算等技术背后隐含的道德和伦理问题进行批判性思考,形成对未来技术应用的反思性认知。

教育也可以通过技术与人文学科的融合,培养学生不仅具备技术技能,还具备哲学、心理学和伦理学的思维,能够应对复杂的技术世界。

AI时代对传统教育的冲击是深刻的,技术加速、记忆外化、时间和空间的重新定义都在挑战着传统的教学模式。然而,AI也为教育提供了诸多机遇:个性化学习、跨学科整合、创造力培养、伦理反思等,教育可以通过这些机遇重新定义其角色,将技术作为增强人类心智和社会合作的工具。在AI的辅助下,教育不再仅仅是知识传授的过程,而是成为培养未来全球公民与创造性思维的关键平台。

这对企业的培训、学习型社团的转型,以及乡产学的推动也一样管用。(爱垦網内部探讨整合笔记)

-

Comment by 誰還記得北婆羅州? on September 7, 2024 at 11:28am

-

爱垦APP:新纪元运动

意念科学(Noetic Science)与上世纪1980年代的“新纪元运动”(New Age Movement)确实有一定的关联,尤其是在两者都关注意识扩展、灵性觉醒和超越传统科学的认知方面。然而,它们的起源、目的和表达形式有所不同。以下是它们之间的联系和区别:

共同点

1.意识的扩展与觉醒

新纪元运动和意念科学都强调个体意识的扩展和自我觉醒。它们都相信,通过某种心灵修炼或精神觉知,个人可以超越传统的认知框架,达到更高的意识状态。

在两者的理论框架中,意识不仅仅是个人体验的结果,它还与宇宙的更大力量相连。因此,个体通过提升意识可以体验到与宇宙的共鸣和统一。

2.身心灵整体性(Mind Body Spirit Wholeness)

新纪元运动非常强调“身心灵”的整体性,主张健康不仅仅是身体层面的,还包括心理和灵性方面的和谐。意念科学中的许多研究也涉及到如何通过意识或心智的力量改善身体健康,探索冥想、直觉等对健康和幸福的作用。

例如,许多New Age信徒认为通过瑜伽、冥想、能量治疗等方式,个人能够治愈疾病或改善生活品质,这与意念科学中一些探索意识对身体影响的研究有相似性。

3.对传统科学的超越:

新纪元运动挑战了传统科学的物质主义观点,转而拥抱一种更整体的宇宙观,认为宇宙中的万物是相互关联的,并且物质世界之外还存在着未被传统科学所理解的精神力量或能量场。

意念科学在一定程度上也走在这种超越传统科学的边缘,尤其是当它涉及到对量子场、意识与物质世界互动等理论的探讨时。虽然意念科学试图用更为科学的方法探索这些现象,但它与新纪元运动共同对物质主义科学模型的局限性提出了质疑。

4.灵性与科学的结合

新纪元运动倡导将灵性与科学结合,强调心灵与物质、个体与宇宙的统一。这种思想激发了对量子物理学、意识研究等领域的兴趣,进而促使了一些对科学与灵性交汇点的探索。许多人将量子物理学的某些概念(如“量子纠缠”)解释为一种科学证明心灵相互联系或宇宙整体性的依据。

意念科学部分延续了这一思想,试图通过科学手段研究和解释灵性现象,如集体意识、冥想的健康效应等。

区别

1.学术基础vs.灵性运动

新纪元运动主要是一种灵性和文化运动,涉及大量灵性疗法、占星术、水晶治疗等实践,并从东方宗教、神秘学、西方心理学中汲取灵感。它更多关注个体的自我实现与灵性成长,常与神秘主义和替代治疗方式相关。

意念科学则试图建立一种基于科学方法的研究体系,尽管其研究内容可能包含一些超常现象或灵性实践的探讨,但它努力保持一定的科学严谨性,进行实验和数据分析。例如,意念科学研究所(Institute of Noetic Sciences, IONS)通过心理学、神经科学等领域的实验来探讨冥想、直觉和意识的潜在科学机制。

2.系统性与批判性

新纪元运动的许多信仰和实践是基于个体经验和灵性传统的解释,往往缺乏系统性或批判性。它是一个包罗万象的运动,涵盖了占星术、能量治疗、萨满教、神秘主义等,缺乏统一的理论框架。

意念科学在其研究中更具系统性和批判性,试图从量子物理学、心理学、神经科学等角度理解和验证意识现象。尽管它仍然面对传统科学界的质疑,但它寻求将主观体验与客观验证结合起来。

3.实践与应用的差异

新纪元运动的实践更关注个人灵性成长和心灵修养,强调通过占星、冥想、水晶疗法等实现个人与宇宙的和谐。

意念科学更多探讨如何通过研究意识与现实的关系来改善个人生活、健康和社会发展。虽然有时两者的具体实践会有重叠(如冥想),但意念科学更关注这些实践的科学原理和效果,而不是仅仅作为一种灵性追求。

尽管意念科学和新纪元运动在探讨意识和灵性方面有共同之处,但它们的表达形式和重点有所不同。新纪元运动更像是一场文化和灵性复兴运动,强调个人体验和灵性实践;而意念科学则试图通过科学手段来理解和研究这些现象,尽可能建立一种理论框架来解释意识的超常现象和与物质世界的关系。因此,意念科学可以被看作是新纪元思想的一部分,但它尝试用更加学术和实证的方式进行探讨。

“呼唤型造物”(Evocative Object)

愛墾網 是文化創意人的窩;自2009年7月以來,一直在挺文化創意人和他們的創作、珍藏。As home to the cultural creative community, iconada.tv supports creators since July, 2009.

Latest Activity

Videos

-

鬼王大士爷

Added by engelbert@angku张文杰 0 Comments 71 Promotions

Blog Posts

陳明發:文創的文化要素

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 21, 2021 at 11:00pm 7 Comments 61 Promotions

《愛懇網》15週年(2009-2024)誠意禮贈

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 18, 2021 at 5:30pm 18 Comments 74 Promotions

柳敬亭說書

Posted by Host Studio on May 14, 2017 at 4:30pm 11 Comments 49 Promotions

Good and Fond Memories - Dedicated to all those born in 1940's, 1950's & 1960's

Posted by 用心涼Coooool on July 7, 2012 at 6:30pm 39 Comments 54 Promotions

愛墾雲端藝廊: 戀戀·文物館

Posted by 就是冷門 on August 24, 2013 at 10:00pm 81 Comments 81 Promotions

愛墾網特寫·新冠肺炎:人文景觀

Posted by 罗刹蜃楼 on April 6, 2020 at 11:30pm 40 Comments 66 Promotions

陳明發《2019新冠肺炎 觀察紀事》

Posted by 葉子正绿 on April 2, 2020 at 5:00pm 77 Comments 69 Promotions

《愛墾雲端藝廊》~~味蕾主題館

Posted by Rajang 左岸 on August 26, 2013 at 8:30am 29 Comments 62 Promotions

社會企業的定義

Posted by 來自沙巴的沙邦 on November 4, 2015 at 7:30pm 3 Comments 77 Promotions

Creative Industries Policy in Malaysia

Posted by Dokusō-tekina aidea on January 5, 2016 at 9:00pm 35 Comments 74 Promotions

© 2025 Created by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab.

Powered by

![]()

You need to be a member of Iconada.tv 愛墾 網 to add comments!

Join Iconada.tv 愛墾 網