Taring Padi 安装视图,2022 年 6 月 14 日,卡塞尔 Hallenbad Ost。照片:Frank Sperling(第十五届卡塞尔文献展官网)

Taring Padi 安装视图,2022 年 6 月 14 日,卡塞尔 Hallenbad Ost。照片:Frank Sperling(第十五届卡塞尔文献展官网)

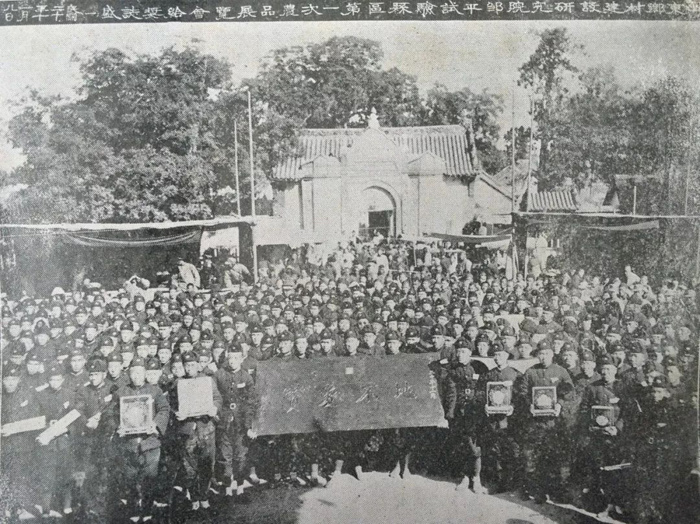

陈晓阳:虽然这几个概念的实践场域可能有一定的交集,但是其各自的实践起因、参与者、受益者和工作目标还是有很大不同的。其中乡村建设运动历史悠久,自新文化运动以来绵延百年至今。早期不乏重要的学者、实业家和政府管理者参与,以卢作孚、晏阳初、梁漱溟、陶行知、黄炎培、俞庆棠等为代表的一大批乡村建设者开始在全国从事乡村建设实验。

(原題:参与式艺术不是乡建,也不是社区营造——陈晓阳专访; 2022-07-23;来源: 艺术中国)

延续阅读:

鄉韻

PGC

世界文化遺產

You need to be a member of Iconada.tv 愛墾 網 to add comments!

Join Iconada.tv 愛墾 網