Iconada.tv 愛墾 網

文化有根 創意是伴 Bridging Creativity

In Search of My Senses 追隨感官 1.6

陳明發的詩 2006《煤》

很久很久以前,我是一株大樹

只因為妳曾坐在軀幹上

迎着風飄長髮,即興唸幾節詩

我便愛上了妳

當我死去、倒下

我的枝幹和花果

世世代代隨地殼輪迴

一層層深卷岩土

高温巨壓無休止地日鍛夜烤

我喪失最後一絲空氣

一抹人世間的顏色

還一直掛着妳

依然發願腐殖成煤

有一天燃亮妳的燈

陪妳唸詩

(30.7.2006)

(Photo Appreciation: Julia Dream by Yaroslava Popova

http://vk.com/id88407564)

Tags:

Albums: In Search of My Senses 追隨感官

Favorite of 1 person

Comment

-

Comment by Margaret Hsing on August 5, 2023 at 5:22pm

-

美學與審美

不管是從其近代産生的深層背景看,還是從其存在的價值意義看,(審)美學——尤其是作爲基礎理論學科的(審)美學概念連同其研究內容,本質上不只是普通意義上的一門知識學問或科學,更是對近現代人的一種現代性反思意識的獨特表達,是人看待自身、自然與社會的一種獨特視角。正如有學者指出的:“作爲感性生存論的審美問題實際定位於哲學家和詩人們面臨現代型社會形態的困境時所思慮的種種難題。從這種意義上説,‘美學’不是一門文藝學問(甚至不是一門哲學的分支學科),而是身臨現代型社會困境時的一種生存態度。……審美(感性)形態涉及個體生存意義的救護。”(21)因而,人們研究或學習(審)美學的根本旨意不是創造或掌握一種關於審美與美的實用基礎知識,而是要以人的感性的情感領域爲獨特視角,來理解人的感性生存的可能性及其人文本體意義,並在現實生活活動中獲得對審美活動及人生審美意義的深刻認識與自覺回應。或許也正是在此意義上,(審)美學才作爲一門哲學性的學科或哲學分支學科在哲學內部獲得了自己的獨立地位,並像哲學、倫理學、宗教學一樣成爲一門不同於自然科學與社會科學的人文學科。(摘自杜學敏〈美學:概念與學科——“美學”面面觀〉;原載《人文雜志》2007年6期。)註释:(21)劉小楓主編:《現代性中的審美精神:經典美學文選》,學林出版社,1997年,“編者前言”第1-2頁。

(Source: https://www.pinterest.com/)

-

Comment by Margaret Hsing on July 26, 2023 at 11:51pm

-

翟輝教授·雲南的野性,雲南的詩雲南多地域的生態里,藏着許多過去了的“人”與“事”,以及過去多民族在這里留下的信仰的力量、文明的痕跡、自然里野性的回響……

在這里,土地,以更加本質的身份,滋養着這里的人。邊緣,距離城市里濃厚的工業化氣息是遠的,不拘束的生靈,才有了這樣一種屬於這個地方的野性與詩,到過這里的人,在雲南總能有一段詩意的時光。

本次建築檔案將走進翟輝的思想里的“文質彬彬”,重新認識雲南傳統里的“詩”與“野”。

從“文質彬彬”開始思考

雲南,有其獨有的“詩性”與“野性”,兩種不同的特質與性格合爲一體,就像描述一個人的“文質彬彬”,表現的則是一種“恰如其分”的狀態或形象。大部分人印象中的“文質彬彬”,會被認爲是一種比較有氣質、偏向文化質感的狀態。但實際上,論語當中對“文質彬彬”的描述是“質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然後君子。”

西部的大山人家:詩性與野性合一的環境

這里邊提到了“文”和“質”則不是一回事情,文質彬彬,是“文”和“質”兩方面平衡的一種結果。“文”和“質”,是矛盾的兩極,“質”是野,是基本的、本質的、質樸的;“文”在中國文字中的通假字是“紋”,指裝飾。“文”和“質”,一個是更加內在、本質的;一個是外顯的,文飾的。

“質”,可謂是更加的自然、質樸,就像我們説的“自然而然”或者“自然天成”。“文”,是“後天的”或者説是“經過一些社會影響之後的……”,是更偏人工的一種結果。之所以説“文通假紋飾”,是因爲從原始人開始有了紋飾之後,慢慢就有了文化,所以,我們會在一些古岩畫里邊看到一些當時的紋飾,而當建築中更多爲裝飾時,就從“質”慢慢偏向“文”了。

孔子提及的“文質彬彬”,則是指文和質不能偏廢,既要有文,也要有質。當今很多中國的建築師都在強調:建築要有本源的東西,可能我們有過一個階段比較強調“文”,但現在我還是希望能夠文質結合,做到“文質彬彬”。《禮記.禮器》中説的“無本不立,無文不行”,也是指要兼有文質,孔子的思想里中庸是比較有代表性的,他講的文質彬彬就是要取其中,但如果做不到文質彬彬,寧願是質勝,也不要文勝。

麗江束河·野性思維

一個好的建築,應該是文質彬彬的。我們對“文質彬彬”這個詞的理解,大概是更偏向“文”,和“野”是對立而非統一的。而之所以説雲南建築應該“以質勝文”,是因爲從過去到現在、從鄉村到城市,相比較而言,雲南建築都更加偏原始、自然一些。特別是少數民族的傳統民居,一開始都是很自然的、質樸的,是對自然的一種回應,不會有太多的裝飾。但隨着時間的推移,我們可以看得到的裝飾就越來越多。

從中國的古建築來看也是這樣,元代的建築是質勝文的,裝飾不多,很有力度,到了清朝,我們可以看出,裝飾分量明顯增加了。從中國的大傳統基礎層面來看,也可以看出其中的變化,小傳統是中國的鄉土建築、從民間起來的那一部分。比如:大理的山花繪畫的比較多,也就變得文了,其實,它以前的傳統民居是比較粗野的,用的是石頭一類的自然材料。

現在越做越光滑,粗糙面消失了,即使用夯土做一個建築,也要把它粉了。再往北邊走一走,到了香格里拉之後,會變得更加的粗獷。從外表來看,也可以看得出來文和質的演變進化,我們所強調的野性,就是要更加的回歸那種自然的本性。

吳良鏞先生執筆的《北京憲章》中提到“back to the basic(回歸基本)”,這個“基本”就是“服務於人並順應自然”,其中有一部分就是“質”。野性的目的不只是把建築做得很粗獷,而是希望回歸到以前傳統建築的特質、智慧,重新實現跟人、跟環境的“自然而然”的對話。(下續)

-

Comment by Margaret Hsing on July 25, 2023 at 3:30pm

-

不敢説“對建築有見地”;希望化“常識”爲“見地”

我們的見地工作室在2002年成立,英文名字用的是“common sense”,不記得當時爲什麼會把“common sense”和“見地”等同起來。“見地”是佛教里的詞,是“見識”的意思。common sense(普通常識)更接近於我們所説的通識。

吳良鏞先生在清華大學的《人居環境科學導論》課上,有一頁ppt是這麼冩的:“人居環境發展面臨一次革命。難的不在技術,而在各方面利益的矛盾與衝突,不同價值觀包括建築觀的衝突,人類自己的種種價值觀的轉變、理唸的變化終將推動技術的變化,現在面臨的任務是:化多學科的‘普通常識’,凝聚成‘平凡真理’,推進達成‘社會共識’,走向全社會的創造”。

普通常識(common sense),有別於普通知識(common knowledge) ,是指“基於對形勢和事實的直覺作出明智和穩妥的判斷”,即“普通常識=普通知識+判斷”。判斷更多的在於價值判斷,包括文質彬彬,也是一個價值判斷。

人,沒有思考就沒有判斷,價值觀就表達不出來,佛學里邊的“見地”大概也是如此,是跟智慧關聯的,也是要通過智慧的思考才可介入的。一開始帶有懷疑、批判態度才能看見真的質。因此,是不是也可以説“常識即見地”?

設計就是要找到一個平衡點。設計,就是找到了矛盾兩極後做平衡。文與質都很重要,質,更偏文化一些,文,也許更偏文明一些。在建築設計之前,通常要做建築策劃,策劃,最主要的就是要做“價值判斷”,建築有八個價值因素,包括:人文、環境、文化、技術、時間、經濟、美學、安全等。

建築的永恆價值在公元前1世紀第一次被維特魯威所提及——“堅固、適用和美觀”,2016年,《中共中央國務院關於進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》重提了“適用、經濟、綠色、美觀”的八字方針,在這些價值中是有矛盾的,比如,所謂的“多、快、好、省”,實際上是做不到最多、最快、最省,還最好的,這里面需要“協調”與“平衡”,需要做價值判斷和價值排序。

當“經濟”和“美觀”衝突的時候,是優先經濟?還是優先美觀?經典的傳統民居在這一方面平衡得相對好一點,比如,大理、建水的一些大宅院,因爲先民們認爲蓋一院房子是一家人頭等重要的大事,所以,會追求更美、更精緻的建築,慢點也無所謂。但是,今天農村的民居,絶大多數人的價值排序里,都會把經濟排在第一位,美觀已變得不重要。

同樣一個建築設計的任務,不同的人的理解和價值判斷不一樣,做出來的東西就不一樣。一個好的建築、好的設計,其實是取得一個好的平衡。

我個人認爲所謂的“中庸”,更多的是價值取向、價值平衡的思想,不偏不倚。在平衡矛盾兩極時,要取其中,不僅是建築,城市也是這樣。“適合就好”是我比較認可的觀點,其中關鍵的就是“適時”和“適度”。

其實,建築設計的過程就是一個説服的過程,也是一個跟業主和相關使用者取得共識的平衡過程。大量的建築師做設計都是爲別人而設計,不是爲自己而設計,所以得知道別人的價值取向,高明的建築師會把自己的價值和業主的價值、使用者的價值做平衡。建築師做的工作要不斷地博弈,有時候甚至要執着一點才能求其中。建築師改變不了大勢,但是有機會能改變建築。

思想經歷的階段性變化

從教育到實踐,我的建築思想經歷了一個從微觀到宏觀的改變。以前我的視野只局限在看建築本體,只是特別關注某個單體建築,從所受的教育體系來評判它的好與壞、美與醜。到清華讀城市設計的研究生後,當時做的課題就是昆明的城市設計思考,視野截然不同了。

碩士畢業後,再去看同一個建築,可能以前覺得好的,現在覺得不好了,因爲我的視野擴大了,價值取向變化了,會考慮建築和城市、人和自然、建築和建築等的關係了。以前價值判斷的維度很少,當你擁有了更多的知識,維度就多了,影響因素也多了,考量的東西變了,價值觀會改變。

建國初期講的建築方針是“實用、經濟、在可能的情況下注意美觀”。那個時候的經濟條件只能講實用,美觀放到最後了,價值是有排序的。但今天的八字方針是“適用、經濟、綠色、美觀”,不是這樣固定的排序,可能有些建築綠色會更重要一點,有些可能經濟更重要一些。

存在的建築,肯定是有其某一方面的合理性,但不是存在的就一定合理,也不能説存在就是對的。對錯其實是理性的思考,或者説是跟價值判斷有關係。有人説,建築師從40歲才剛剛開始,因爲得有足夠的閱歷,有了閱歷才支撐你把一個建築的各種維度、價值因素想得更清楚,或者説有了足夠的閱歷,才能做一個更準確的判斷。(下續)

-

Comment by Margaret Hsing on July 24, 2023 at 5:19pm

-

城市與建築中的野性與詩性

1995年我到原雲南工業大學任教,開了一門課叫“環境行爲學”,講設計如何“以人爲本”。既然是“以人爲本”,建築就得考慮使用者怎麼用,也就是八字方針中的“適用”。“適用”的建築才是好建築。當我更多的學習了環境行爲學,我的價值觀發生了改變,我覺得如果建築師做建築不考慮使用者的需求,或者做完後被誤用或被棄用,這肯定不能被稱爲一個好建築。我們希望建築跟人之間産生關係,但建築評獎的大部分照片里沒有人,都是一竣工還不等使用就趕快拍照參賽,且只拍建築和材料,把建築師和未來的使用者都省略了,已經把建築異化成了一些平面的照片,把一個活生生的建築縮成了一些片段。在我後來的價值觀中,我覺得有些可能連建築都不應該是,更別提評獎了。有些建築根本就沒使用,居然也評了獎了。

建築一定是供人使用的空間,爲什麼我們不考慮什麼樣的空間人更喜歡?爲什麼在評價一個建築好壞的時候,這不是一個評價因素?但我覺得在這幾年行業有了改觀,以前是靠竣工後照片評優,現在會評10年、20年建築獎,得看建築10年、20年使用後是不是適用的,耐久性是不是好的。

人的建築觀其實是會發生改變的。從城市設計到環境行爲學,我的思想轉變是從建築本體考慮問題,到後來是有意識要考慮到各種關係線索來重新審視建築本身,到第三個階段,開始特別重視人的參與和使用者的行爲需求。我個人認爲回望從前受到的教育和實踐過程當中的一些思考是蠻重要的,可能每個人都會有這樣一個過程,對同樣一個東西的認識或價值判斷,隨着閱歷的改變更加豐富,想的維度更多以後,還是會有很多改變的。

我覺得建築策劃和建築設計最重要的其實就是兩件事情:價值和証據。一個是價值的判斷,一個是理性的分析。

吳良鏞先生唯一一次在草圖上給我冩的幾個字是“以理服人”。我們都知道建築師的説服力就是三個方面:曉之以理、動之以情、誘之以利。在做設計建造的過程中要跟業主交流,甚至是要説服業主。

吳良鏞(中)翟輝(左)吳晨(右)

我認爲建築、城市都應該是一個講“理”的過程,這個“理”我把它分成了三個部分:

第一個是理想,建築師、規劃師都要有一個目標,做的事情都是面向未來的。

第二個是理性,不能簡單地把建築設計理解爲一個純主觀、純感性的東西。雖然巴黎美術學院的傳統和建築設計的基本,確實是空間、形式、藝術、美學這些方面,但是我們不能忽視的是建築學的另外一方面,是人文、技術和科學。

第三個是理論,理論與實踐、研究與設計的關係還沒有處理好,基於理論的研究性設計和設計後的理論總結在設計實踐中還沒有得到足夠的重視。

現在我們有一些規劃、設計是憑感覺、憑經驗“拍腦袋”得出來的。比如一個城市設計或控規,爲什麼街道是那麼寬?爲什麼容積率是那麼高?爲什麼建築的高度是這麼高?其實很少有人去問這個問題。隨着技術的進步,做城市設計也好,做建築設計也好,科學支撐越來越強,“循証決策”日益重要。比如説這個地塊容積率能到8,是因爲它週邊的支撐力足夠,如果支撐力不夠,交通已經很堵塞了,容積率是不是就應該降低?或者公交系統已經很發達了,容積率就應該更高?建造技術更發達了,是不是把房子可以蓋得更高而把地面空間更多的留給公共空間?

我覺得建築的科學性這個象限會持續得到強調。當然,城市和建築最終也不是一個純科學的事情,也不是一個純藝術的事情,也不是一個純技術的事情,這就是建築學本身特別富有魅力的一方面,它既要有技術、科學、藝術方面,當然它還要有社會、人文、文化這些維度,如果把這些維度放在一起,你會發現它們之間真的存在矛盾,建築設計就是你能找到它的主要矛盾在哪,然後把這些個問題解決好。

一個好的建築首先一定是要與“天地”和諧的,“天”主要指氣候,“地”包括地理、地形、地貌、地質等;第二個是要以“人”爲本,因爲建築都是人爲人而設計的,所以要“回歸服務於人並順應自然的本原”。

建築中的“野”不是“野蠻”、“粗野”的野,而是一種“自然而然”的本質,最基本的一點就是取決於你和自然的相處關係。“性”這個字是非常奇妙的,中國字中帶心字底和豎心旁的都是內在的,不是外顯的,所以,“野性”是本質的東西,是內在的東西,當然,它跟外在的粗野也會有一定的關係,但是我們不能把它們畫等號,否則就有可能就把彌足珍貴的“野”和“質”的內涵和外延縮小了。

詩性智慧是最深層的個人的活生生的經驗,對於建築的詩性,建築師應當追求的不僅是單純地提供具有詩意美感的建築空間,而是需要通過建築空間設計,引導使用者發現並領悟詩意的生活方式。

我們應該利用詩性智慧和野性思維突破成熟、完美模式對思維的封閉,回歸“野”的態度,去除修飾的遮蔽,展示“誠”的本質,返璞歸真且鮮活靈動。

(作者:翟輝教授,崗位:昆明理工大學建築與城市規劃學院院長,雲南的野性,雲南的詩, (建築檔案官方澎湃號 2022-10-09 北京)

-

Comment by Margaret Hsing on April 1, 2023 at 11:05am

-

城市見證人在都市文學發展進程中,小說跟詩歌的最大差異出現在敘事者對空間的依賴度,小說家為了故事的開展,要不自行建構一個富有細節的、明暗方位清晰的、立體的虛擬空間;要不,就直接借用現實都市空間,讓讀者毫不費力的去對照出文本空間的構圖。詩歌不必如此費神。所以,小說家比較重視都市空間的觀察和思考,他們「置身於巨大的城市之間,注視著、體驗著、書寫著城市,城市成了作家創作的主要題材和創作動力,每個作家都有自己的城市,正如佐拉所說:在我貧窮的青年時代,我住在郊區的閣樓上,從那裡可以看到整個巴黎。這一個龐大的巴黎屹然不動,冷漠無情,它嵌在我的窗口裏,對我好像是一個沈默的見證人,好像是我的歡樂和憂傷的一個悲苦的知己」。(陳大為·有故事的地方──當代中國都市詩的京滬構圖及其詮釋意義;文與哲 第二十五期;2014 年 12 月 頁 377~442 ;國立中山大學中國文學系)

-

Comment by Margaret Hsing on January 29, 2023 at 9:35pm

-

愛墾評釋:文創體驗的哲學基礎本文通過重構胡塞爾與狄爾泰、米施的對話,凸顯了本質還原與超越論還原在什麽意義上構成一個方法論的整體,由此展示胡塞爾超越論現象學的核心立場。在自然態度下,描述心理學把心靈當作研究主題,往往以默認其所屬的現成世界為前提。胡塞爾認為,這一前提不是空的背景,而是一種默許的自然主義形而上學。即使千方百計為精神自立性進行辯護的狄爾泰也沒能免於這一前提。這一前提也對本質直觀起著限制作用,本質心理學對作為事實的心靈進行想象力變換,獲得的只能是這一已被預先給予的「全自然」中的可能心靈及其不變的本質。因此,經過超越論還原之後意識對自身的本質研究,並不等同於唯獨進行了本質還原的意識研究。

超越論還原的核心在於意識生命的體驗本身。無論心理現象還是物理現象,無論心理物理之間的連續性抑或因果性,所有的存在現象都就其被體驗著而獲得規定。我們當然會問,難道被體驗的不是心靈體驗?超越論還原豈非仍然把心靈作為第一實體?在自然態度下,體驗已經被體驗為屬於心靈的、被默許為屬於或者關聯於心理物理領域的東西,而所有經驗心理學都忽視了這一環節,進而把體驗理所應當地作為自然世界中的事件,而不去追問這一理所應當中包含了何種關乎體驗自身的機制。這也妨礙了經驗心理學徹底贏得自身理解。而現象學的超越論還原主張,哲學反思唯獨並且首先從純粹體驗本身理解意識生命。

正是在這一意義上,現象學還原是一種訓練,它引導意識生命以體驗本身為切入點,回到先於心物二元的自身與世界經驗之中。對意識生命來說,這一「還原」是前所未有的嘗試。在超越論還原中意識生命將心靈從心物平行論中解放出來,變成了一種向著本質變換(想象力)開放的領域。恰好通過本質變換,超越論自我作為一種純粹的非設定的反思,經驗到了它自身的可能性邊界。反過來說,超越論自我是在本質直觀中就意識事實對其本質的操作,不依賴也不追求任何理念派的先天,而是在動態經驗中試圖開啟事關可能性的本質領域。

胡塞爾通過兩種還原的配合,使意識生命向自身敞開了純粹體驗,或者說實現了一般的主體性概念向超越論主體性概念的躍升。因此,盡管胡塞爾和狄爾泰一樣,把意識生命作為科學奠基的基地,但是他們對意識生命的揭示路徑與旨趣實則不同。狄爾泰默許的心理物理學仍然受制於笛卡爾傳統中的心物二元論,並且包含著模糊的自然主義前提。超越論現象學跳出了這一哲學圖景,構成了意識生命自身理解的一種新嘗試。(摘自:王嘉新:意識生命的本質與還原:從狄爾泰到胡塞爾 [結論] ,愛思想 2022-12-07)

-

Comment by Margaret Hsing on January 29, 2023 at 1:24pm

-

狄爾泰·詩性、個體性、内在體驗個體性就是講體驗的內在性,

講藝術家在感受生活時,

必須有一個先在的意象結構,

它決定藝術家們感受生活的方式向度和敏感性

用哲學家克爾凱戈爾的話說:

就生命來說,

重要的不是在於遭遇多少奇特的經歷,

遭遇過多少悲苦的磨難,

而是發覺生命的內在深度,

有了這一深度,

最平凡的事也能變得富有意義。

(Torn Cardboard Is Reimagined as Vast Oceans for These Tiny Painted Swimmers,Photo Credit: mymodernmet.com)

那麼體驗的意義;

體驗是尋求意義指向意義的活動,

在狄爾泰那裡,

哲學,宗教,詩的世界觀都是多體驗中生發出來的。

體驗就是要注入生命創造意義,使自己的生活變得透明起來,

因而它實際上是一種有意的生活方式,

麻木於沉淪或沉淪於麻木的人是談不上什麼體驗的,

麻木的人內心空空如也,

沒有靈魂,

呆痴地承受生活,

盲目地順應生活,

所有人之為人的價值,意義,超越的問題

在麻木的人那裡是不存在的,

它們從不考慮自己和生活應該是什麼樣的。

要求人們主動地進入體驗,也就是要求人們反思自己的生活,

尋找生活中有意義的一面,

它要求人們反歸本心,

認真體會什麼是幸運與苦難的價值與意義。

它要求人們完全依靠自己對自身命運進行反思。

通過自己的力量替自己創造出現實世界不可能給他提供的富有意味的東西,

它要求人們充分地體察內心,

不至於在習慣中,

麻木中,

不假思索地理所當然中,

固定不變的例行公事中,

失掉自己內在的靈性,

進入了體驗才能擺脫貪慾與無聊,

才能達到一種審美自由的生活之境界。

後來人們一再強調的認識你自己,領會你自己的觀點,

其用意也正是如此。

(2019-10-31 由 奇思妙想視界 發表于《每日頭條》)

-

Comment by Margaret Hsing on January 27, 2023 at 7:25pm

-

POETIC WISDOM AND POETICS IN GIAMBATTISTA VICOUniversitas Philosophica

Print version ISSN 0120-5323

AbstractBRIGANTE ROVIDA, Anna Maria. POETIC WISDOM AND POETICS IN GIAMBATTISTA VICO. Univ. philos. [online]. 2016, vol.33, n.66, pp.151-169. ISSN 0120-5323. https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph33-66.sppv.

This article aims to clarify two different uses of the term poetics in Giambattista Vico: as an adjective of the word wisdom in poetic wisdom, and as a noun, poetics in its broadest sense. This is done in order to understand thematic and historical developments of poetics in Vico and thus to explain his intention to recover, in times of abstract and reductive rationality, a poetic rationality able both to permeate the practical and to restore the lost unity between theory and praxis, between poetics and praxis. The proposal is not to go back to the times of poetic wisdom, but to recover a poetic dimension of existence.

Keywords : poetics; poetic wisdom; verisimilitude; imagination; aesthetics.

(Source: http://www.scielo.org.co)

-

Comment by Margaret Hsing on January 26, 2023 at 10:26am

-

劉士林·我對中國文化的新闡釋——關於《中國詩性文化》的若干說明古生物學研究揭示,物種的滅絕和變異,都根源於自然界固有食物鏈的突然中斷,人類的起源亦如此。要而言之,一是第四紀冰川以及大洪水時代對原始食物資源的巨大破壞,正是在食物再分配過程中導致了人類與自然界的分離;二是青銅時代原始公有制的瓦解以及軸心期私有制的成熟,它加劇了人類社會內部食物分配的激烈競爭,從而促發了人類個體精神生命的覺醒。

中國文明正是在對食物匱乏與分配的持續應戰中,創造出其以生命倫理學為本體內涵的中國詩性文化。從原始形態的角度,漢語中"詩"的本源即甲骨文中的"寺",這是中國文明最古老的食物分配制度,其本質特征可歸結為非對象化與非主體化,所以它正是反對私有制進程的歷史產物。當然,與現代文明中的反異化思潮根本不同,它是一種回歸詩性智慧的精神奮鬥。從這個意義上說,中國文化的根本秘密正在於中國詩學之中。(Published 2003 Corpus ID: 227553224)

-

Comment by Margaret Hsing on November 20, 2022 at 6:01pm

-

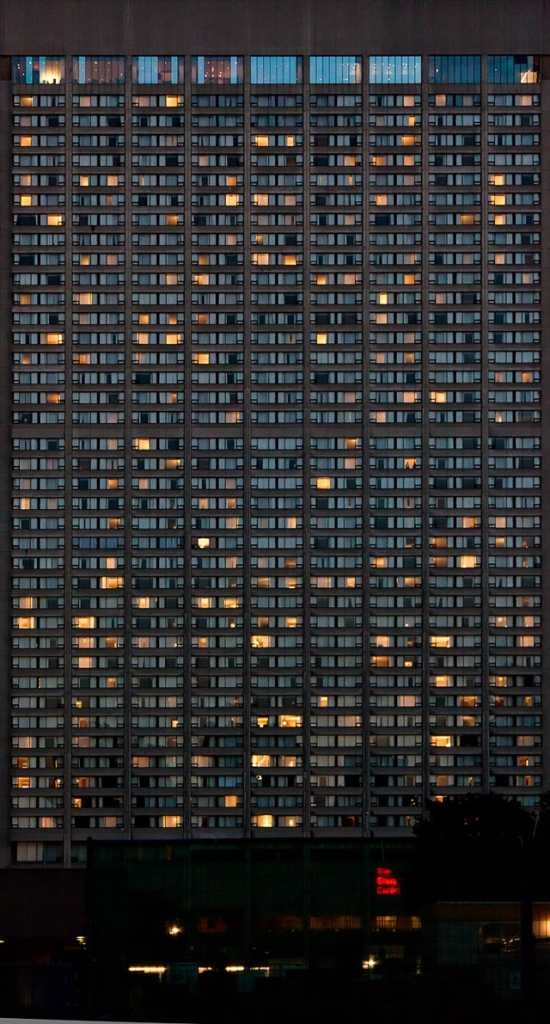

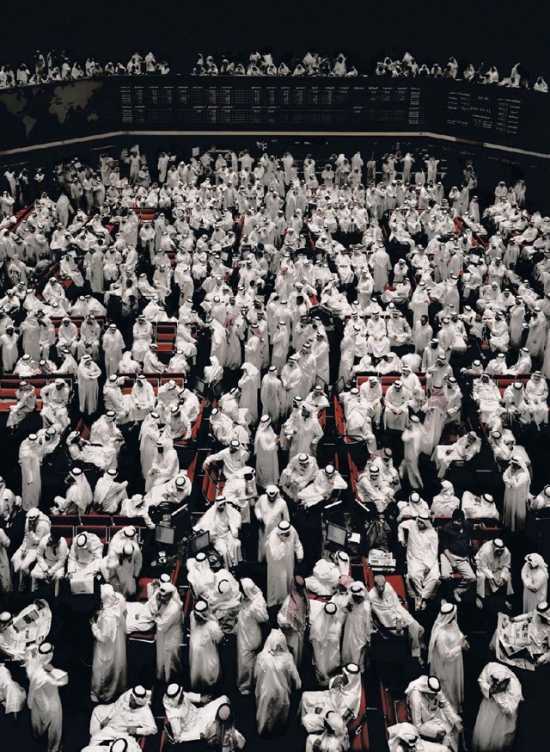

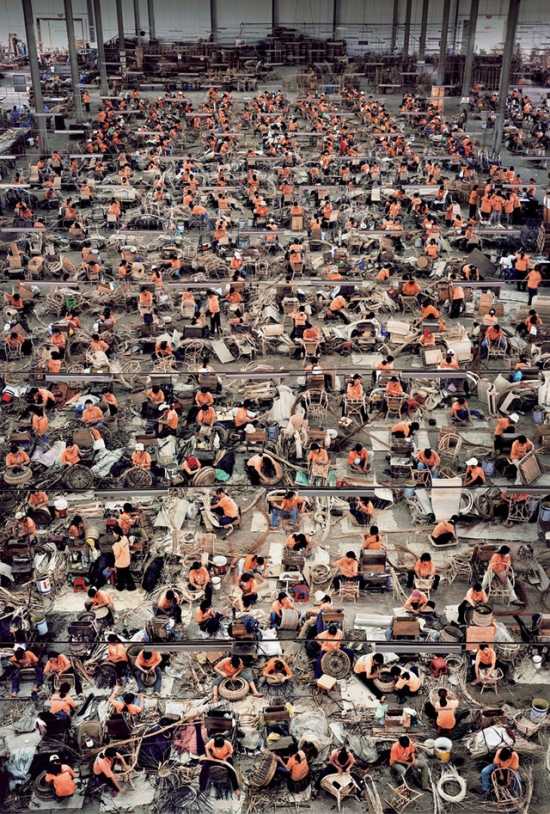

攝影視覺藝術文創

原題:世界上最貴的一張相片—安德烈業斯·古爾斯基(Andreas Gursky)/原載:https://www.kaiak.tw/2011年,Gursky的作品『Rhine II』在紐約以335萬美元的天價拍出,成為目前世界上最貴的一張相片!

『Rhine II』

Gursky的作品『Rhine II』,畫面上是細長的小路、綠地、萊茵河與一段淺灰色的天空,這片平靜安逸的景色,卻是攝影師特別刪除掉人造碼頭與發電廠等人造機具後才能呈現,而這提醒我們,難道自然景色的真實樣貌,已經不存在了嗎?我們必須透過修圖才能見到自然的美景嗎?

安德烈業斯·古爾斯基(Andreas Gursky)是德國著名的攝影師之一,也是當代攝影中極具影響力的藝術家。他出生於攝影世家,祖父與父親都從事商業攝影工作,因此 Gursky很早就確立成為一名攝影師的志向。高中畢業後的他進入一家位於德國埃森的攝影學校(Folkwangschule),這段期間他學習如何用主觀的態度來進行攝影,並且灌入自己的看法與個人品味上的實踐。

大學畢業後的Gursky曾面試新聞媒體的攝影工作卻吃了閉門羹,求職的失敗讓他對未來人生的規劃增添了新反思,而後他考進了杜賽多夫的國家美術學院(Kunstakademie),在其中結識他的恩師─Becher夫婦,並學習如何在追求藝術的美感之下,使用攝影手法傳達現實,以及累積實際操作的經驗,此時的Gursky更在意攝影作品中的主題,像是建築物所蘊含對於歷史、社會與時代所具有的意義。

Gursky的大尺寸色彩鮮明作品搭配上繁複微小細節,讓人想一看再看!你會忍不住去細究作品裡頭每個人物與物品的細節,嚴謹的構圖配置與銳利的表現形式,都可以看出Gursky在畫面上的精心設置。透過畫面強烈的單一性,Gursky有意提示著,在全球化產業鏈下的每一個人,我們的生活與精神狀態都存在著相當高的同質性,像是場面壯觀的超級市場,每一樣商品都深深隱藏在其他的商品之中,整體結構中沒有一個所謂的真正的主角,又譬如高樓大廈與忙碌的辦公大樓,我們的建築物隔絕了室內與室外空間,也隔絕了多少截然不同的世界?

愛墾網 是文化創意人的窩;自2009年7月以來,一直在挺文化創意人和他們的創作、珍藏。As home to the cultural creative community, iconada.tv supports creators since July, 2009.

Latest Activity

Videos

-

鬼王大士爷

Added by engelbert@angku张文杰 0 Comments 75 Promotions

Blog Posts

陳明發:文創的文化要素

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 21, 2021 at 11:00pm 7 Comments 62 Promotions

《愛懇網》15週年(2009-2024)誠意禮贈

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 18, 2021 at 5:30pm 18 Comments 74 Promotions

柳敬亭說書

Posted by Host Studio on May 14, 2017 at 4:30pm 11 Comments 51 Promotions

Good and Fond Memories - Dedicated to all those born in 1940's, 1950's & 1960's

Posted by 用心涼Coooool on July 7, 2012 at 6:30pm 39 Comments 56 Promotions

愛墾雲端藝廊: 戀戀·文物館

Posted by 就是冷門 on August 24, 2013 at 10:00pm 82 Comments 83 Promotions

愛墾網特寫·新冠肺炎:人文景觀

Posted by 罗刹蜃楼 on April 6, 2020 at 11:30pm 40 Comments 65 Promotions

陳明發《2019新冠肺炎 觀察紀事》

Posted by 葉子正绿 on April 2, 2020 at 5:00pm 77 Comments 70 Promotions

《愛墾雲端藝廊》~~味蕾主題館

Posted by Rajang 左岸 on August 26, 2013 at 8:30am 29 Comments 63 Promotions

社會企業的定義

Posted by 來自沙巴的沙邦 on November 4, 2015 at 7:30pm 3 Comments 78 Promotions

Creative Industries Policy in Malaysia

Posted by Dokusō-tekina aidea on January 5, 2016 at 9:00pm 35 Comments 75 Promotions

© 2025 Created by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab.

Powered by

![]()

You need to be a member of Iconada.tv 愛墾 網 to add comments!

Join Iconada.tv 愛墾 網