Iconada.tv 愛墾 網

文化有根 創意是伴 Bridging Creativity

歐陽江河:上氣不接下氣的時代,詩歌是換的那一口氣

歐陽江河,原名江河,著名朦朧派詩人。著有詩集《透過詞語的玻璃》,《誰去誰留》,《大是大非》等、評論集《站在虛構這邊》,曾獲第九屆華語文學傳媒大獎“年度詩人獎“,第十四屆華語文學傳媒大獎“年度傑出作家獎”。 80年代已經成為了某種文化中的新的“庸俗”的部分,所有人都在談論它,所有人也都在回避它,它成了中國精神史上的“奇跡”。

有一種普遍的說法,80年代是一個文學、思想和詩歌的黃金年代,而剛獲得“華語文學傳媒大獎2016年度傑出作家”的著名詩人歐陽江河將之稱為“不可復制的奇跡”,人們曾經把自己內心中最好的東西都給了詩歌和那個年代。 到底是什麼造就了那個年代現象化的詩歌熱?詩人寫詩時,實際上是在寫什麼?從五四到文革,當年貧瘠閱讀帶來的激情,遙遠而統一的知識籠罩,以及中國激變的近代史又是如何哺育這一代人的詩歌精神?

回到詩歌建構的“崇高”上面

搜狐文化:您憑借詩集《大是大非》獲得此次華語文學傳媒大獎的“年度傑出作家獎”,怎麽理解“大是大非”這個主題?

歐陽江河:《大是大非》是我在2014年寫好的一本詩集,去年正式出版,這個詩集是我最近四年的寫作。詩集由兩部分構成,一部分是我在紐約居住時的寫作,但是主體部分是我從紐約回到中國的一個寫作。這些寫作裏面有一個共同的詩歌立場上的考慮,就是我想在離開詩歌寫作這麽多年以後,回到詩歌寫作的現場,回到追求我所認為的詩歌表達和建構的“崇高”上來。

所以,大是大非我指的不是政治、經濟、或文化意義上的大是大非,也不是道德意義上的大是大非,而是詩歌寫作文明意義上的一種大是大非。中國自古以來是詩歌寫作的大國,我這樣是帶有恢復、重新回到我們中國作為一個詩歌文明體的一種崇高的身份確認和傳統的追溯的意圖。

這樣追求和寫作立場也綜合了我幾十年的詩歌寫作歷程。因為漸漸進入老年,這樣一種寫作也綜合了一種自傳的成分,但又不是建構詩歌的自我,而是更廣範地想尋找詩歌寫作的新的能量和可能性,而這一切又體現在語言和詩歌的開闊性裏面,體現在一種能量和對詩歌崇高的追溯的寫作痕跡裏。

貧瘠閱讀帶給我“古怪”的知識資源

搜狐文化:您是從七八十年代開始寫作詩歌的,最開始是在四川省軍區宣傳部,怎麽會走上詩歌寫作的道路?

歐陽江河:我在軍隊待了將近十年,我的工作是文化幹事,是文化學習,不是宣傳,也不是做文學創作,那個時候軍隊都學文化,就是掃盲,我是負責這個方面。我的軍人身份、職務和我的詩歌寫作沒有任何直接的聯系。我一生都這樣,寫作和我在做的具體的世俗的事情都沒有什麽具體聯系,所以我不是那種專業作家意義上的詩人,我到現在也沒有加入作協,我的寫作是一個獨立於我的日常工作之外的,獨立於我的稻粱謀之外的,生計之外的一種更內在的一種工作。

當然,從小我就喜歡詩歌,而且是從中國古詩入手,我背了大量的古詩。後來,上山下鄉,通過文革期間一些內部書,我父親是軍隊的高級幹部,我通過他可以接觸到一些軍隊內部的圖書館的一些白皮書。這個閱讀經歷給了我很大的幫助,讓我在早早地十來歲的時候就接觸到特別廣泛的中國傳統文學之外的其他語種的翻譯書。

那個時候有一種真正的閱讀上的饑餓感,逮著什麽書就讀什麽書,它們混成一體,構成了一個極其古怪的一種知識的資源,跟我們現在在讀的手機上的東西、網絡上的東西或者是報紙上的碎片,完全不一樣。那個時候沒什麽可讀,我專心致誌讀這些,所以它構成了一個非常統一的遙遠的知識的籠罩。我終生受到我的閱讀的恩惠,它供給我,而且是非常奇怪地供給我。那是在非常饑餓而安靜的一片荒蕪的寂靜的背景中,知識的光線一閃,那是非常明亮的,不像現在,我們的背景都太喧囂,太輝煌,太娛樂化,那真不一樣,我在想,我的寫作很多的來源可能要追溯到我的閱讀的經歷。

搜狐文化:其實後來八十年代那一批詩人的創作受了很多外國詩人和詩學流派的影響,請您回顧一下您和您的同時代創作者如何受到這些外國詩歌的影響的。

歐陽江河:我受到的影響比較大的是龐德和荷爾德林,這兩個是我最推崇的詩人,荷爾德林是對我有巨大的精神感召力的一個詩人,他的詩到現在為止都鼓舞我前進的一個內驅力,一個推動力。但這兩個詩人的影響在具體寫作上也是非常微弱,幾乎沒有。直到最近,我寫了一首長詩,叫《今古相接》,這首詩裏有一點龐德的詩章的意味,但不是寫作風格與語言風格上的,也不是結構與提煉上的,而是一種寫作的廣闊性,而是寫作能量的一種感召和影響。

|

| 艾茲拉•龐德 Ezra Loomis Pound |

|

| 弗裏德裏希•荷爾德林(Johann Christian Friedrich Hölderlin) |

龐德和荷爾德林的影響是在應該說是九十年代以後才產生的,因為在這之前我們很少看到他們的作品的翻譯,那麽,應該說最早的外國詩歌的影響,還是來自俄羅斯,普希金、萊蒙托夫,他們的詩我都讀得很多。另外就是蘇聯的那批持不同政見的詩人,阿赫瑪托娃,茨維塔耶娃,還有包括後來的帕斯捷爾納克和曼德斯塔姆,他們的詩翻譯得晚一點,其實他們在時代上是同時代的,白銀時代的詩人,以及後來的布羅茨基,他們對我的影響來得應該說是更近一點,離得更近一點,精神上、處境上,人作為一個見證者,作為時代的見證者,這樣一種人和時代的對話關系,愛這個方面,他們的影響來得比那些西方詩人更貼近。

美國詩人艾略特,有一段時間對我的影響也非常大,他那種神話的風格,那種復雜的反詩歌的、非詩歌的東西。然後還有像葉芝,那個是純詩意義上的,寫得特別典雅、整式,優美的,特別有修養的這種寫作,對我始終是到今天也是,對我是有一種典範的意義。還有法國詩人馬拉美,那對我始終是一種詩歌模範意義上的影響。還有波德萊爾,他和現代性的那種關系,他的發明般的原創精神,他的龐雜,他的都市觀,他的都市眼光,他的都市味道,這都對我有非常大的影響。

我的閱讀量是非常龐雜的,但沒有一個人確切地引領過我,包括西班牙語詩人。最早我在《今天》上看到的,是第一期還是第二期,很可能是創刊號,裏面登了兩首獲得諾貝爾獎的阿萊桑德雷的兩首譯詩,對我是有影響。還有一個法國詩人,聖瓊佩斯,他的復雜的寫作方式,他的在潮流之外的那種不跟現代主義詩歌認同的一種非常久遠的,好像在一個眼前的古代,在當下的萬古寫作的這樣的一個人。

我們使用的中文是個很大的綜合體

搜狐文化:對80年代朦朧詩的爭論,分成了很多派別。比如,有人認為朦朧詩是青年繼承五四以來新詩的傳統,有人則說,朦朧詩不過是拿來西方和蘇聯的詩歌理論,進行生搬硬套。您怎麽回顧當時的朦朧詩傳統?它到底是從什麽地方來汲取營養?

五四是一個文學革命、文化革命的年代,那個時候有很多人放棄寫格律詩、古體詩,因為中國的古體詩、格律詩寫到那個時候,其文化、文學的創新能力和資源已經被榨幹了,已經不能表達五四以來中國人的日常生活以及整個國家、民族面臨的世界的狀況。它無法處理與人類文明兩相照應帶來的這種新的存在方式,新的政治、新的文學、新的文化、新的社會,新的思潮,新的生活方式,我們的詩歌寫作已經落後於這種新的狀況了。

在這種情況下,五四時候的一些大知識分子,很多都是出國留學歸來的,他們在不同的語種裏面,去學習了一圈。回國之後,在從事教育、教學、文化運動、軍事運動之外,很多人也寫詩,但不再用中國格律詩的語言,而用一種嶄新的語言,我們現在說就是一個新白話,其實沒有那麽簡單,這個新的白話文一方面它是從舊白話文繼承而來的一種東西,因為在這之前,中國詩歌格律詩的寫作是一種分裂,紙上的語言和日常生活中說的語言是分裂的,而聲音沒有出現,是一種紙面語言,像用典、押韻等,而日常說的是舊白話,這在古代是分裂的。這個東西一旦綜合以後,它進入了詩歌。

新的五四時代的詩人完成了一個特別重要的轉折,就是把我們日常說的語言放到寫的語言裏面來了。他們盡可能地要去彌合紙上的語言和說的聲音的語言兩相分裂的狀態,這是很重要的,也就是我們的寫作中出現了聲音,出現了說,出現了日常的語氣。

另一方面,他們又帶來了對其他國家的詩歌的翻譯,以及日常讀的書和知識的翻譯,還有各種各樣的語言和名詞的翻譯。他們翻譯的東西混到了我們正在寫作的日常的中文裏面來了,而這個混合構成了我們中文寫作的母語的一部分,而不僅僅只是外來語,不僅僅只是所謂的拿來的東西和生搬硬套的東西。中文的母語是在多語種的翻譯的綜合裏面形成的,它是一個創造的過程,原文不斷地形成自我、不斷地建構自己的語言主體和語言身份,不停地持續發展形成新的語境、新的語言的性格。它最終變成一個表達,但分不清楚哪些是翻譯來的,哪些是其本身。

所以我們現在使用的中文是一個特別大的綜合體,有很大的包容能力和同化能力。我們把我們的土地文明、農耕文明、中國人的生活方式都綜合在了這個翻譯的外來的東西裏面。這要看我們的能力有多大,看我們有沒有這個天分、才能、包容能力和同化能力。這是一個全球化的時代,沒有比它更好的時代,也沒有比它更差的時代,我們就在這樣一個時代。

搜狐文化:您認為,80年代的詩歌與文革時期的地下詩歌,有什麽關系?

八十年代我二十來歲,正好是閱讀寫作的一個比較熱烈的、集中的,甚至有點的瘋狂的勁頭的這樣一個年代。那個時候的詩歌寫作當然受到了更老一代的影響,比如說北島、芒克他們這一代的,以及白洋澱派的影響。但這種影響更多的是精神上的,因為一開始,我的文本所受到的影響就是非常綜合的,文體上、語言風格上,其實它是一個總體的影響。那麽包括北島他們那一派,《今天》派,白洋澱派,他們的寫作,我早期還抄過郭路生的詩,芒克和北島我看得比較晚一點,但當時給我的影響和震動那是巨大。但是是一種文學上、文化上和精神上的影響,不是具體的怎麽寫作的,修辭、造句,怎麽謀篇,不是這種具體的影響,而是一種更深刻,更籠罩性的一種精神上的影響。而我的寫作,我早期的比較有影響的、比較成熟的寫作,是《懸棺》,《懸棺》一開始就與他們截然不同,一開始就是比他們復雜、龐雜得多的一個南方的東西,是一個有巫文化的元素在裏面。

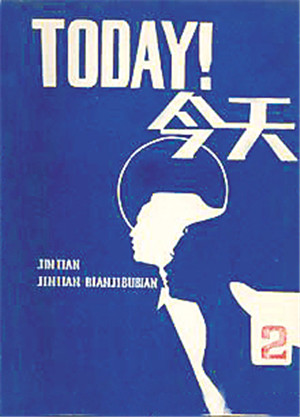

|

| 《今天》雜誌,由北島、李陀創辦 |

80年代的詩歌在萬馬齊喑中發展

搜狐文化:您認為,80年代,詩歌熱的原因是什麽?那個時代,社會上青年為何願意讀詩?詩似乎有了某種宗教性的安慰精神因素(您似乎在文章中也提到過),您認為是什麽原因?您能回憶一下當時讀詩的盛況麽?據我了解,在北京,就有北海、紫竹林這些地方,自發組成了詩群。

歐陽江河:八十年代詩歌熱追溯起來有很多原因,包括很多歷史的和現實的原因,現在無法復制。它是和八十年代的文學熱、思想熱、文化熱相互輝映的奇跡般的現象。

這種詩歌熱一方面是發生在一個比較封閉的、萬馬齊喑很多年以後的環境中,大家沒有接觸詩歌,書也讀得很少,那個時候人都是在一種相對而言比較沈悶、比較單調的狀態,也沒有什麽娛樂,也沒有像現在這樣一種自媒體的熱鬧。在那樣一種情況下,詩歌的出現和文學、思想的出現,它一旦和我們的青春有一個遭遇,就會帶來一種真正意義上的升華。

人們把自己的心靈,自己內心的激動、寂靜,最寶貴的愛情,想象力,善的那種洗禮全都交給詩歌,詩歌那時候扮演的是詞語上的創造、喚醒,以及心靈上的建構,這要一種綜合作用。它也是信仰的一部分,精神性的一部分,是一種自我塑造,自我辨認這樣一種角色,它讓人變得很單純、很激動,但同時又讓人成長,變得復雜起來。

我是一個天性就喜歡復雜的人,當我看到詩歌的那種激動和單純的時候,我老想把它變得復雜,所以我屬於一開始就寫復雜詩歌的人。所以,我的詩跟海子、顧城、舒婷那種詩歌,包括跟北島的詩有非常大的差別,一開始就有很大的差別,我不願意做時代的代言人,不願意讓人變得很激動,我反而用我的寫作把好多讀者隔在外面,讓我的讀者離我有一點距離,這也給了我一種免疫力。這也讓我不是太核心的、太貼近的成為八十年代的詩歌狂熱的一個現象人物。所以有時候我談起八十年代和其他詩人談起八十年代那樣一種心靈洗禮、自我融化的感覺還真不一樣,但就是我這種情況,一提到八十年代,也會非常感慨。

八十年代的詩歌和當下的詩歌是截然不同的,更年輕的一代的詩歌,由於網絡,由於消費閱讀、消費政治的出現,以及自媒體的出現,詩歌也不需要出版物,不需要更專業的認證,不需要批評,詩歌越來越變得是一種特別尋常的、消費的、方便的東西,特別普通的一種東西,變成很冷門的一種東西,娛樂的一種東西,相比較當代的詩歌的這種狀況,八十年代詩歌不光是寫作的環境,也有詩歌的批評、閱讀和交流的環境,共同見證和構造了八十年代詩歌奇跡。這個可能是整個中國精神史上的一個例外吧,它不是正常或者尋常的一個事情,它真的是一個奇跡。

90年代詩歌從歷史敘事中被強行退卻

搜狐文化:九十年代初,這種詩歌熱似乎開始退卻了,包括您和北島等人都有一段沈寂期,有人不再寫作詩歌,有人轉向了學術研究。您怎麽看待這種蛻變,它與大時代有什麽樣的關聯?您曾在《1989年後國內寫作》這篇文章中,將其歸結到權力的共謀、知識分子化等因素上來。

歐陽江河:九十年代初詩歌格局確實有了變化,從寫作、閱讀種種方面而言,包括詩人在裏面出現了懷疑,出現了自我的批判,出現了停頓以及寫作的大面積的。

如西川所說,這個一方面和歷史的強行進入有關。當時出現了時代和個人自我發展史產生的詞和物之間的、事實和寫作之間的、精神和現實之間的“互破”的關系。歷史和現實進入寫作的文本,把我們寫作的優美的、抒情的、青春的、夢想的東西破開。在這兩種相互開放的更為混亂的局面中,詩歌寫作的變化是肯定要發生的,這也伴隨著我們這些寫詩的人慢慢從年輕人變成一個少年老成的成長之後的,精神上過早地來到中年階段的變化。

在《1989年後的國內寫作》這篇文章中,我談到了本土寫作、知識分子寫作和中年寫作這三個特征。從九十年代以後,中國詩歌寫作狀況的一個巨大的變化,包括它的狂熱的退卻,抒情性的、優美詩歌的尷尬和突然的停頓,另外還有一個知識分子的身份,知識分子化的現象來到詩歌之中,另外還有一個非常重要的,就是個人、私人的寫作進入了,我們從時代的、歷史性的集體的狂歡退卻了,退到魯迅說的“躲進小樓成一統,管它冬夏與春秋”那樣一種寫作狀態中。但好像是退卻了,好像進入了個人寫作。但是,歷史窗子外面的寫作文本和詩句外面的歷史始終在那兒盯著你看,就是“巨獸”,“巨獸”在盯著你看,當你看“巨獸”時,“巨獸”也反過來在看你。其實這個對話關系即使在最個人寫作的深處,這個歷史,這個時代,這個宇宙,宇宙洪荒一樣的萬古的眼光依然在盯著你,構成一種更為內在的對話關系。

當代詩歌的怪象是當代本身的怪象

搜狐文化:詩歌的淪落其實還有一個詩歌娛樂化的問題,譬如下半身寫作的出現,以及前一陣子女詩人邀請觀眾摸胸的新聞,似乎詩歌所關聯的場域已經變成了娛樂化的情況,您覺得這種現象的原因是什麽?你怎麽看待?

歐陽江河:在進入到這樣一個時代,詩歌經歷了很多轉折和變化,在這種轉折和變化之中,有一個詩歌自身的寫作邏輯,寫作要求。詩歌是越來越開放的,它允許有寫作上的、智力上的以及表達上的激進的、積極的一種可能性,一種能力,所以它必然會產生與我們的時代精神的一種對話關系,產生一種超前的、先鋒性的表達,以及開風氣之先的這樣一種可能性,詩歌一直在扮演這種角色,對此,我們不必過多的苛求,不必過多地大驚小怪。

在這樣一個前提下,我們來看待詩歌的種種變相,種種奇怪的替代物,它們有的時候是詩歌,有的時候只是詩歌的變體。如果是詩歌的病變,我們就不必太詫異,管它的,想怎麽變就怎麽變。我原來對詩歌的很多的奇怪的變體其實也非常憤怒,但不知是不是因為六十耳順,我現在比較寬容了。出現了各種各樣的詩歌,你們想在詩歌裏拿什麽就拿吧,想把詩歌變成什麽就變吧,想拿詩歌去耍什麽猴兒就耍吧,我呢,寫我的,這是我自己的態度。

但你剛剛講的不僅是我的態度,而是整個詩歌所有的讀者和詩人看待這些現象和變體所具有的種種詫異和驚奇,從這個角度,我們來看待詩歌的種種變化。這其中也有很多很重要的詩人,比如說包括從民間詩歌變來的下半身寫作、口水詩人,我們不能將之混為一談。因為,下半身寫作的這些詩人我認為他們其實做的很多事情是以一種非常激進的方式做的,但有的時他們的寫作是非常有意思的,裏面也有一些是大詩人。比如,尹麗川的詩,她是非常有詩歌稟賦的一個人,我們不能一概而論。有的時候,他們借詩歌政治、消費政治,比如說女性話題來將之強化了以後變成一種詩歌行為。但沒有關系,詩歌寫作經得起這種強化,有的時候,這種強化也帶來一種意外的驚喜。我們假如不強化這些時,我們發現不了。比如說她對女性身份的強化,跟翟永明以及更早的舒婷,不一樣,尹麗川強化的女性是不一樣,她的強化有她這個時代的特征。翟永明的強化是具有文化身份的、英雄意識的,更多的是和自古以來的女性難發聲音的這樣一個特別宏大的女性意識的一個追蹤,尹麗川更多的是以跟她自己的個人生活有關,所以她這個裏面帶來的語感不一樣,都挺有意思。

|

| 尹麗川 |

我特別看重的是,不管什麽樣的詩歌,你最終落到詩歌自身的寫作,它的語言變化、語言成長、語言能量的釋放,以及落到詩歌自己的歷史的成長上以後,落腳點到這兒以後,有沒有你的落腳點,有沒有你的角色扮演,有沒有你的成就貢獻在裏面,如果沒有,就只有一陣風吹過,吹吧,無論這個風從哪個方向吹。所以我們最終考察詩歌的,所有的詩塵埃落定以後,我們一定得回到詩歌本身的東西以及詩歌它自身的一些美學上的、詩學上的、語感上的、修辭上的,詩歌能量上的一些成就和建構,這個建構和我們的時代,和詩人自己所處的那個時代,它構成了什麽樣的對話關系,對話關系、發現關系、發明關系。一定要看這兩者,一個是它詩歌自身,一個是看詩人所處的時代,構成什麽樣的建設性的甚至是顛覆性的、革命性的關系,否則就僅僅是一個消費。

這是一個開放時代,包括你剛剛講的九零後詩人,她把身體語言,把自己的胸部作為自己詩歌語言的一部分,身體也是詞語的一部分,她讓大家來摸胸,大家對這個很奇怪,但我見怪不見了。我覺得這就是詩歌已變成行為的一部分,但這個東西是不是只是一個玩兒,一個消費,一個噱頭,而不是一個真正意義上的革命,或者是一種激進,我們不知道,我們拭目以待。

|

| 女詩人林側邀請觀眾上臺摸胸 |

每個人有自己的局限性,但如果能把這個局限性調動起來,升華成一種開放性,一種寫作的黑暗,寫作的光照,寫作的廣闊,那麽,這是詩人應該幹的。

嘗試建立反消費閱讀的可能性

搜狐文化:現在的新媒體傳播,很像詩歌,字數少,速讀。而詩歌也在各種平臺,包括微信、微博上有一輪新的傳播,似乎又開始被大眾接受了,您認為這是在消費詩歌,還是詩歌向大眾的一種回歸?

歐陽江河:其實兩方面兩面都有。詩歌是話語的集中、縮略,是一個傾向於把一大堆廢話簡化出來,抓緊什麽,所以它的痛感更集中,它的穿透力應該是來得更強烈,這樣一來,它就是傾向於用更少的字和片段來表達盡可能廣闊的復雜的感受、經驗和意見和思想,所以詩歌從這個意義上來講,比較適合用比較短的字來表達比較多的意思。而自媒體時代的微信、微博、短信,手機時代的這樣一種傳播方式,這種傳播方式由於沒有落在紙上,沒有出版,沒有在雜誌上發表,所以它是一個以一種自媒體的方式在傳播,這種傳播本身就是一種消費,閱讀變成一種點擊了,變成了一個恍惚的片段,生活中的,和各種各樣的資訊、消息混在一起,它就是一個消費。

另一方面,最近我在寫作《大是大非》時,還有談及詩歌的崇高感的時候,從某種意義上講,是含有反對詩歌的消費性這樣一個立場。或者說,我要建構這樣一個努力的很重要的一個手段就是我寫長詩,寫復雜的詩。寫長詩我就是要反對這種消費的、片段的、不花力氣的、片段式的閱讀。我就預設了一個門檻,要麽就別來讀,要麽就拿出你的整塊的時間,你的註意力,你的智力,我設置了很多閱讀的障礙,很多閱讀的炸彈在裏面。你得有挖掘,而不是說你就在上面吹風如雪,或者說吹花如雪的這樣就可以讀過去,像一陣清風掠過去就可以讀到我的文本深處的那個詩意,不可能,我在建構一種反消費的閱讀的可能性。

但這種可能性本身我也暗藏了一種可以和消費性的閱讀構成一種甚至是同謀關系的閱讀對話關系在裏面。比如說,我最近的一首長詩就叫《自媒體時代的詩語碎片》,還未發表,我寫了五十幾個片段,每個片段都不太長,你可以分開小節讀,也可以用手機來傳輸,你每天讀我一個片段就行,也暗藏了這樣一個碎片化,但它又是一個連續的長篇的東西,但也包含了作為碎片的長詩,持續性的、復雜的、深處的文本粉碎的狀態,它是一個自相矛盾。

年輕人的詩有教養 缺少對痛感的表達

搜狐文化:您提到過詩歌寫作是要有痛感的,但在當今時代,有一種痛感缺失的狀態,那對於年輕人的詩歌寫作,似乎少了許多敘述的可能,您覺得應該如何來應對這種境況?

歐陽江河:都非常好,但他們在涉及或者處理來自詩歌深處的一種和消費時代的,尤其是跟高學歷時代的一種個人經驗的對話關系、銜接關系的時候,哪怕是他們認為特別疼痛的東西,寫出來以後,語言也像止痛片一樣把他們的疼痛消除掉了、掩蓋掉了或者過濾掉了。

我們新時代的詩歌語言已經形成了一種功能,那就是哪怕把痛苦的、黑暗的東西都寫得流暢的、光光滑滑的,很有教養的,中文已經形成了這樣一種禮貌、教養。所以哪怕是我們在寫詩,使用語言都差不多,個性的語言沒了,野蠻的東西沒了,原汁原味的東西沒了,或者說減弱了。詩歌扮演的角色本來是表達疼痛的,結果它變成了止痛片一樣鎮痛的東西。再痛的東西你一寫就不痛了,它變成一種安慰,變成一種小資的、心靈上的解脫,一種岔開、一種分歧,這個是我覺得就是詩歌,包括詩歌、藝術的這樣痛感的東西,它可以處理痛感的東西,在我們這個時代這樣使用之後,詩歌的教育、教養,詩歌的學習和模仿,最後變成一個全民事實的時候,就是連詩歌本身,連痛本身,最後都變成陣痛,這是一個非常蒼白的東西。

所以年輕一代的詩人朋友們,如果你們更有出息一點,更有抱負一點的話,知道詩歌的原文是什麽,知道原生態的詩歌是什麽,一定要對它能夠表達疼痛、表達復雜性,表達復雜性、表達不妥協、表達個人的那種傷害性有意識,一定要保留這種可能性和語言的成分,不能把詩歌寫得太好,太蒼白,太優美,一定要有一些原生態的、原質的,一定要抵抗它變得詩化、優美化、抒情化。

我記得幾年前我和西川、北島、翟永明等等一起去印度,碰到一個印度的思想家,他說,在這個時代,政治語言、經濟語言、媒體語言等等,某種意義上講,都不能表達疼痛,包括宗教語言,現在都變成了一種行話、套話,一種專業術語,只有一樣東西,還可以表達痛感,就是藝術和詩歌,他指的是當代藝術。當代藝術我們也要註意,它越來越變得博物館化,變成一個小圈子的東西,而且它被資本運作之後,會變成收藏的對象。但是詩歌比較有意思,詩歌不能被商品化,它還有一種可能性,還可以保持痛感,保持原生態,語言的野蠻的、原生的,靈活的,活生生的,有聲音、有呼吸,能換氣的這樣一種東西。

保羅•策蘭當年有一本詩集就叫《換氣》,詩歌有一種在上氣不接下氣的時候的換氣的東西,不是一口氣說完的東西。語言能不能為我們保留這種深呼吸的、換氣的東西?詩歌能為我們保存這種活生生的心電圖,保存我們對空氣,我們對骯臟、對清純,對所有的這一切的東西的感覺。(中國搜狐文化 2016.04.29 我說版)

愛墾網 是文化創意人的窩;自2009年7月以來,一直在挺文化創意人和他們的創作、珍藏。As home to the cultural creative community, iconada.tv supports creators since July, 2009.

Latest Activity

Videos

-

鬼王大士爷

Added by engelbert@angku张文杰 0 Comments 84 Promotions

Blog Posts

陳明發:文創的文化要素

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 21, 2021 at 11:00pm 7 Comments 70 Promotions

《愛懇網》17週年(2009-2026)誠意禮贈

Posted by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab on February 18, 2021 at 5:30pm 18 Comments 79 Promotions

柳敬亭說書

Posted by Host Studio on May 14, 2017 at 4:30pm 11 Comments 55 Promotions

Good and Fond Memories - Dedicated to all those born in 1940's, 1950's & 1960's

Posted by 用心涼Coooool on July 7, 2012 at 6:30pm 39 Comments 59 Promotions

愛墾雲端藝廊: 戀戀·文物館

Posted by 就是冷門 on August 24, 2013 at 10:00pm 87 Comments 86 Promotions

愛墾網特寫·新冠肺炎:人文景觀

Posted by 罗刹蜃楼 on April 6, 2020 at 11:30pm 40 Comments 69 Promotions

陳明發《2019新冠肺炎 觀察紀事》

Posted by 葉子正绿 on April 2, 2020 at 5:00pm 77 Comments 75 Promotions

《愛墾雲端藝廊》~~味蕾主題館

Posted by Rajang 左岸 on August 26, 2013 at 8:30am 29 Comments 67 Promotions

社會企業的定義

Posted by 來自沙巴的沙邦 on November 4, 2015 at 7:30pm 3 Comments 82 Promotions

Creative Industries Policy in Malaysia

Posted by Dokusō-tekina aidea on January 5, 2016 at 9:00pm 35 Comments 79 Promotions

© 2026 Created by 馬來西亞微電影實驗室 Micro Movie Lab.

Powered by

![]()

You need to be a member of Iconada.tv 愛墾 網 to add comments!

Join Iconada.tv 愛墾 網